Главную роль в почитании предков имеет четкое, хотя бы личное понимание того, что, собственно, следует понимать под словом «предки».

Интересно, что на различных стадиях развития человечество вкладывало в это понятие неодинаковый смысл. И это вполне объяснимо и естественно.

Так же, как в естественных науках, в теологии и метафизике имеет быть место развитие и углубление имеющихся знаний.

К сожалению, еще бытуют мнения, что если мы во всем будем слепо полагаться и копировать архаичный тип восприятия Богов, духов и человека-то мы, безусловно, приблизимся к подлинному пониманию сути бытия.

Между тем, как раз история науки знает немало примеров заблуждения древних, просто не имевших еще достаточного количества информации и соответствующих методик познания.

Если до весьма недавнего времени ученые мужи обоснованно утверждали, что невозможно создать летательный аппарат тяжелее воздуха, то почему бы и в плане того же представлениям о предках, о загробной жизни после смерти в глубокой древности не быть абсолютно безукоризненными?

Ниже мы рассмотрим, как менялись эти представления, а также попробуем сделать некие выводы, стараясь найти ответ на поставленный в начале статьи вопрос.

Одним из лучших способов попытаться понять, как что устроено на самом деле, служит анализ не одной лишь родной мифологии (тем более, что в этом плане у славян все довольно сложно и противоречиво), но различных мировых систем культа предков.

Как мы увидим ниже, все они, с учетом особенностей, присущих менталитету, месту и образу жизни различных народов, в основе своей имеют общий фундамент, на который в поиске и разумно будет опираться.

В своей работе «Культ предков : традиции и современность» С.В. Шамякина соглашается с таким подходом:

«Культ предков некогда занимал важнейшее место и играл значительную роль в духовной жизни людей. Архетипичность и традиционность данного комплекса верований и обрядов позволила ему сохраниться во многих культурах и до наших дней.

При этом мифологические представления, обряды и ритуалы, связанные с почитанием душ умерших родственников, имеют много общего в разных странах мира.

Вероятно, это объясняется как раз архетипичностью мифологии, т.к. предположение о взаимном влиянии, к примеру, древней китайской, славянской и мексиканской культур представляется достаточно спорным.

Совпадения наблюдаются как в представлениях о сущности души и её посмертном существовании, так и в верованиях об особой связи между членами семьи не только при жизни, но и после смерти, а также в праздниках и ритуалах, связанных с поминовением душ усопших.

В традиционной народной культуре большинства народов семья, род имеют первостепенное значение для человека – и подобные представления отразились в сходстве верований и обычаев»

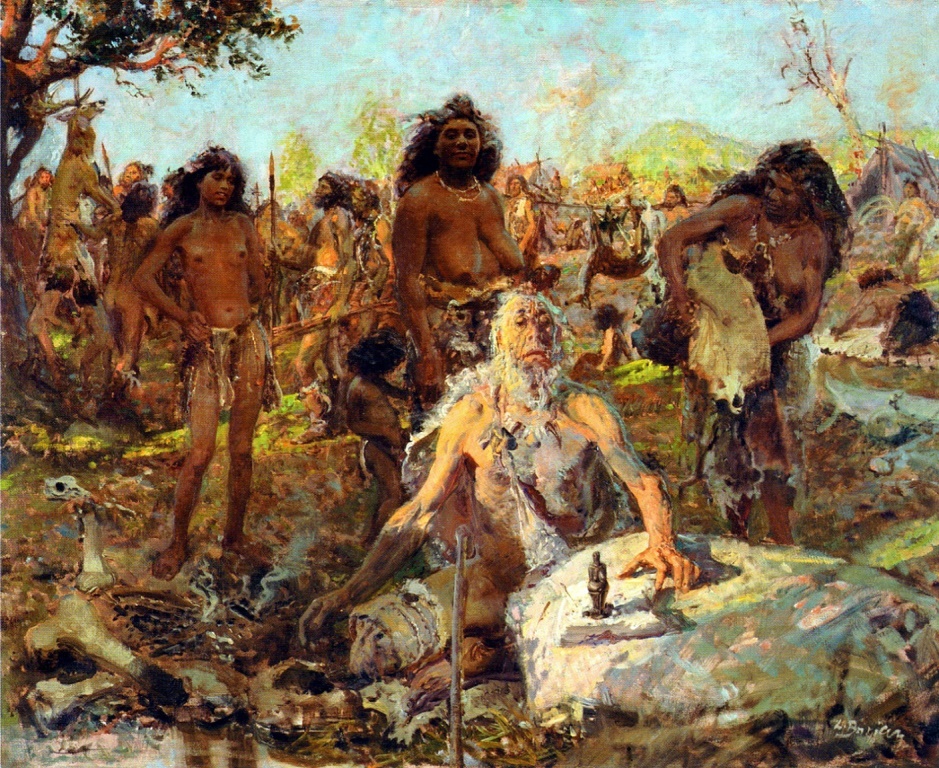

Первобытный человек всякого умершего считал существом сверхъестественным и божественным(приверженцы подобного восприятия встречаются и сейчас).

Однако в те времена верили, что люди живут за гробом не вечно, а лишь некоторое время.

При этом они не отрешаются вполне от своих прежних, человеческих свойств, по сути, живут не новой, а видоизмененной, вывернутой наизнанку прежней жизнью.

Оставшиеся в живых родственники при погребении часто стараются «подыграть» недавно почившему, помочь ему «настроиться» на измененный лад, а заодно и отвадить от попытки вернуться с новым «укладом жизни», не подходящим для живых, обратно домой.

В.Я. Петрухин в своей работе «Загробный мир. Мифы о загробном мире» приводит примеры такого «мира наизнанку»:

«О том, чтобы умерший не мог найти дорогу назад, заботятся в самом начале погребального обряда.

У коряков тщательно закрывают его лицо, чтобы он не видел пути, обряжают его в последний путь не так, как живого: шапку надевают задом наперед, варежку с правой руки надевают на левую, неправильно снараяжают оленей для погребальной упряжки и т. п.

Наконец, выносят умершего не через дверь, а через специально проделанное отверстие в стене жилища; у чукчей такое отверстие заделывают после похорон, а возле отверстия приносят в жертву щенка — сторожа.

В загробном мире все не так, как на земле, ведь там живут мертвые.

У нивхов на Дальнем Востоке загробный мир — Млыво.

Вход в него — отверстие, местонахождение которого неизвестно живым, но душа умершего легко находит туда дорогу после того, как будет изготовлена деревянная фигурка, в которую она переходит.

Жизнь в Млыво ничем не отличается от земной, но солнце светит там ночью, а луна днем.

Жители Млыво живут в родовых поселениях, ловят рыбу, охотятся, женятся (когда вступает в брак оставшийся на земле супруг), рожают детей, болеют и умирают. Мужчины умирают там еще три раза, а женщины — четыре.

Далее душа, умершая в Млыво, переходит в следующий мир и так до тех пор, пока не превратится в траву, птицу или насекомое.

У народа срэ на Юге Вьетнама загробная страна — Брахтинг, где все обратно земному: черное становится белым, женщины работают на пахоте, а мужчины выполняют домашние работы, корзины висят отверстием вниз и т. д.

Вещи, которые клали в могилу с умершим, надо было ломать, иначе ими нельзя пользоваться на том свете.

В верованиях некоторых африканских народов в ином мире люди и предметы обладали противоположными свойствами: так, цвет кожи там менялся на белый. Поэтому европейцев часто принимали за духов, явившихся с того света.

У зулу люди, несшие гроб, вступали в хижину спиной. У нанди Танзании и Кении старший сын покойного надевал костюм наизнанку. При смерти государя население целого края подчинялось необходимости следовать поведению, противоположному норме.

В государстве Лоанго после смерти верховного вождя гасились очаги, прекращалась работа в поле, охота, торговля, людям запрещалось мыться, детям кричать и т. д. Обычаи траура повсюду призваны были преодолеть последствия смерти»

Позже у того же автора мы видим пример развития представлений о загробной жизни в более развитых мифологиях. Там она уже не «перевернута», а практически идентична земной:

«У Гомера, например, Одиссей, посетивший преисподнюю — Аид (о чем речь пойдет специально), видит там множество душ, причем каждый житель преисподней занят продолжением своей земной деятельности: царь Ахилл царит над мертвыми, судья Минос со скипетром в руке их судит, охотник Орион гонит дичь с бронзовой булавой в руке, тень Геракла держит «лук напряженный со стрелой на тугой тетиве»

Существование на том свете считалось темным и призрачным, ведь в могилу не проникал свет; даже если в преисподней было свое солнце, оно светило в полсилы»

Еще более поздние представления уже не говорят о загробном мире, как об аналоге и даже антиподе земного. Там действуют новые, значительно отличные от прежних, теории о посмертном суде и воздаянии:

«Основатель культурной антропологии английский исследователь Эдуард Тэйлор, собравший огромный материал о первобытных верованиях, противопоставлял теорию продолжения жизни за гробом теории воздаяния — ведь представления о добре и зле, посмертном суде над душой и возмездии за прижизненные грехи сформировались уже в условиях цивилизации и лишь зарождались в архаическом первобытном обществе»

Точно так же далеко не всегда с течением времени не одинаковые понятия вкладывались в определение, кого именно в качестве предков следует почитать.

Состав предков с древнейших времен представлялся человеку неоднородным, требующим четкого разделения на категории.

В первобытном обществе поклонялись только ближайшим предкам, тем, о которых в роду сохранились воспоминания. Поклонение более отдаленным предкам присуще позднейшей эпохе. В древности же к далеким пращурам относились с большой опаской.

Так, у ряда африканских народов поклонения удостаивались только недавно умершие, а остальные нередко считались даже злыми духами, вредящими роду.

Это может свидетельствовать о том, что далекие предки становятся ближе по сути уже к Богам и духам, а не к людям.

Они более суровы, но вместе с тем и более могущественны, и сохранят ли они в своем новом статусе интерес к своему роду-во многом, как позже убедимся, зависит от живущих.