История праздника

Коляда́ – один из четырех главных праздников славян, олицетворение солнца-младенца.

Сейчас день Коляды передвинут и празднуется в Рождественский сочельник, 6 января. Но так было не всегда.

Солнечный календарь наших предков был жестко привязан к четырем основным астрономическим событиям – летнему и зимнему солнцестоянию, весеннему и осеннему равноденствию.

В Новгородской Первой Летописи, созданной в XIII веке, зафиксировано название зимнего солнцестояния как «Корочюн».

В мифологии славян Корочун (Карачун) — божество нижнего мира, повелитель морозов, холода, мрака и смерти. Именно так назывался самый короткий день и самая длинная ночь в году, после которой начинает прибывать день. Согласно народным поверьям, в свиту Карачуна входили птицы-вьюжницы, волки-метели, медведи-шатуны, и души замёрзших до смерти.

Для каждого года эта дата уникальна (с 19 по 22 декабря). Это нулевая ночь и самое опасное время. Её проводили дома, в семье.

На Руси, накануне Карачуна, женщины пекли хлеб в форме солнца, «притягивая» его.

А также приносили дары и Карачуну, чтобы его «задобрить». Ведь без доброго Карачуна не наступит Коляда. В ночь Карачуна, в честь грядущего рождения молодого солнца Коляды совершался красивый ритуал — на шест устанавливалось колесо, в центре него зажигали свечу или факел, или поджигали полностью всё колесо. В печах в этот день гасили старый огонь и разводили новый — Колядин. Считалось, что после этих ритуалов, спустя три дня зимнего солнцестояния, в ночь с 24 на 25 декабря рождается младенец-Коляда.

После его рождения начинаются празднества. Люди радуются, жгут костры, прогоняя тьму и помогая солнцу возродиться. Для этого поют, водят хороводы, веселятся. И обязательно встречают рассвет, приветствуя народившееся солнце. Весь день веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния, славят Свет, победивший Тьму. В этот день гадают и загадывают желания. Дарят подарки, яблоки и апельсины как символы жизни и солнца, и зелёные ветви елки или сосны.

Коляда — весёлое, желанное божество. Поедая обрядовое печенье в виде коров (каравай, рогалики, козули), люди вспоминают Тура (Тур – символ изобилия, достатка и веселья). Вместо жертвенного ягнёнка едят печенье в виде бараньей головы (баранки, кренделя). Непременно пробуют узвар и кутью.

Происхождение названия

Официальная версия гласит, что слово «коляда» восходит к названию греко-римского праздника нового года — calendae (καλάνδαι), посвященному началу новолетия.

По другой версии, произошло оно от слова «коло» — древнейшего названия солнца, круга. Около — значит вокруг. «Кол» — одно из народных названий полярной звезды. От «колo» произошли и такие слова как колесо, колач, колобок, колокол, околица, кольцо.

Коляда — божество, связанное с круговым движением солнца, а также праздник в его честь.

Также нет единого мнения насчет того, мужское или женское это божество. Коляду изображали то виде женской куклы в нарядном одеянии, то представляли младенцем, то самим Солнцем. Так или иначе, существует несколько значений существительного «коляда»:

- наименование праздника зимнего солнцеворота;

- имя славянского божества;

- обрядовая песня, произносимая в процессе колядования;

- подарок, получаемый колядующими от хозяев дома.

Смещение времени празднования Коляды

С появлением христианства Коляду не раз пытались отменить. 24 декабря 1684 года поклонение богу Коляде было официально запрещено, а староверов, которые продолжали тайно ему поклоняться, преследовали как еретиков. Но искоренить древнюю традицию не удалось. По письменным свидетельствам, Коляду праздновали даже некоторые священники, поэтому оказалось проще связать ее с Рождеством. Так совершенно два разных праздника слились в один. Главный символ Коляды – Солнце (символ поворота года на увеличение дня, рождения нового солнца) незаметно приобрел восемь лучей, став прообразом Вифлеемской звезды, а младенец-Коляда превратился в младенца Иисуса Христа. Удивительное совпадение в том, что и тот, и другой есть Свет Миру.

С тех пор, как произошел сдвиг календаря, Коляду празднуют в сочельник, 6-го января, накануне православного Рождества. А для колядующих появилось второе название — христославы (славящие Христа).

Символика праздника

Время празднования Коляды совпадает с сильными морозами и, по поверьям, самыми неистовыми гульбищами нечистой силы. В эти дни люди облачаются в костюмы из рогов, шкур и масок, колядуют, поют песни, гадают и ходят по домам соседей, принимая угощения.

На Святки смотрят в окно, предварительно перекрестившись, потому что считается, что, если встретиться взглядом с подкарауливающей там нечистой силой, можно сойти с ума. Поэтому в это темное время на окнах, дверях, на чердаках и в подвалах рисовали кресты, защищающие от всякой нечисти.

По одной версии, колядующие выступают в роли духов предков, которые в самое темное время года могут прикоснуться к миру живых и увидеть своих потомков, а заодно принести им залог урожайного года здоровья и благополучия. Чтобы получить их благословение, нужно было дать ряженым гостинцы, ритуальные пряники и подарки. Принимались и денежные подношения.

Обряд ряжения несет глубокий сакральный смысл, согласно которому на свет появлялся Коляда — солнечный младенец, а роды в архаическом сознании всегда связывались со встречей миров – загробного, где существует душа, и земного.

Песенки-колядки — это заговоры-пожелания на благополучие нового года. В зависимости от того, насколько хорошо хозяева благодарят гостей, колядки могли быть как добрыми, так и злыми, и даже угрожающими.

Например, скупым колядующие могли предречь разорение, а порой и смерть: «На Новый год осиновый гроб, кол да могилу, ободрану кобылу». Надо ли говорить, что ряженых всегда и везде принимали радушно.

Люди верили, что среди ряженых могли прийти не только люди, но и настоящие духи. Если им ничего не дать, то будет беда. К колядкам основательно готовились, ждали колядующих и встречали их с радостью. А если колядующие к кому-то не зашли, это была настоящая обида.

Разбираясь в сложном комплексе святочных обрядов и песен славянских народов, этнографы и фольклористы вскрывают причудливые сочетания праздника из магии, местных культов, из дохристианской греко-римской культуры, из язычества и, наконец, христианства.

Зная символику праздника, можно сказать, что по своей сути Коляда – это славянский вариант Хэллоуина.

Коляда и Хеллоуин

Хэллоуин происходит от кельтского праздника Саймон, означающего окончание года. Кельты, отмечавшие его в конце октября, считали, что уходит светлое время и наступает темное. В этот день поминали усопших, и верили, что на одну ночь стираются грани между мирами, и души их предков оградят их от нашествия нечистой силы.

То же самое происходит и на Коляду – миры живых и мертвых соприкасаются, происходит встреча предков и ныне живущих. На этот праздник надевают страшные маски, чтобы нечистая сила и злые духи, забредшие из нижних миров, при встрече приняли ряженого человека за своего и не тронули. Для этого маски изготавливали как можно страшнее, а одежду надевали наизнанку, мехом наружу.

Коляда. Рождение Солнца (на черном). Художник Светлана Бойко

Маски делали из бересты и других подручных материалов, и никогда не хранили. Их сжигали или выбрасывали сразу после Крещения, а на будущий на год делали новые. Эти «обличия», «хари» и «лярвы» считались нечистыми, а хранение их в избе, по поверьям, приносит несчастья. В Крещенскую ночь бывший ряженный должен был обязательно искупаться в проруби или, на крайний случай, окропить себя святой водой, чтобы смыть все святочные грехи.

По аналогии, на Хэллоуин самые смелые европейцы до сих пор отправляются в костюмах наизнанку на перекресток дорог в надежде повстречать там ведьму и попытать ее о своем будущем, а брюки, куртки, юбки выворачивают для того, чтобы нечистый дух не догадался, кто именно перед ним стоит.

Таким образом, праздник Коляды – это встреча Жизни и Смерти, где жизнь всегда побеждает, а божество Коляда – это младенец–Солнце, приходящий в этот мир каждый год и избавляющий его от Тьмы. Не без помощи людей, конечно.

Описание сюжета вышивки

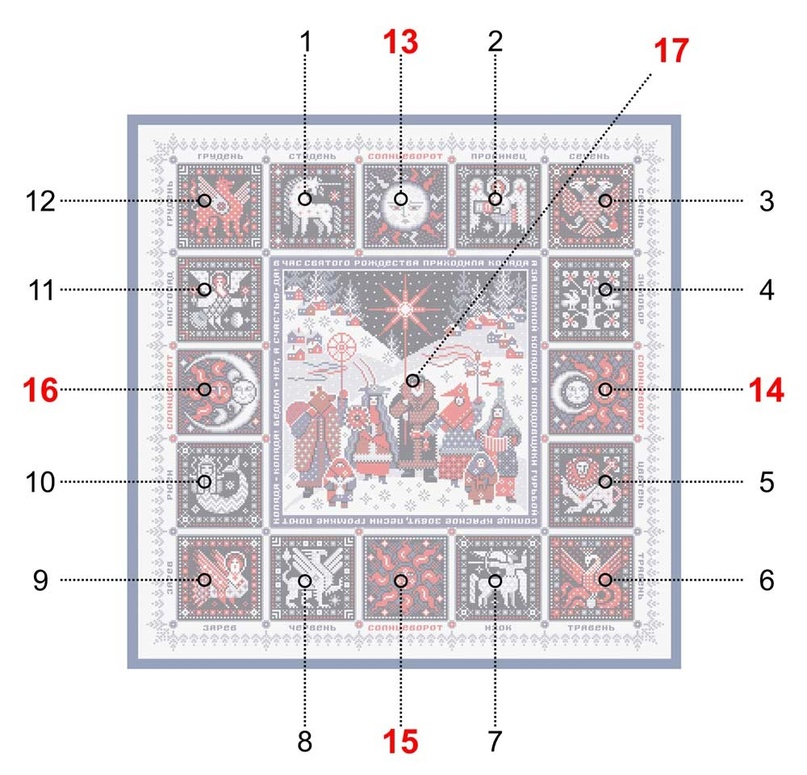

✦ Композиция посвящена празднику Коляды и солнечному годовому циклу.

В центральной части (№ 17) изображена сценка с колядующими ряжеными. По ее контуру размещен текст песенки-колядки:

"В час святого Рождества выходила Коляда. А за шумной Колядой колядовщики гурьбой. Солнце красное зовут, песни громкие поют. Коляда–Коляда! Бедам – нет, а счастью – да!"

Чтобы пойти колядовать, должно быть минимум три участника: звездарь, звонарь и мехоноша.

✦ Звездарь – тот, кто несет звезду (в дохристианское время – символ солнца). Он идет первым.

✦ Звонарь – человек, который громко звенит в колокола или в бубен, чтобы известить жителей о том, что идут колядники.

✦ Мехоноша – крепкий мужчина, в обязанности которого входит на протяжении всего обряда носить мешок с угощениями, которые дают хозяева домов.

По правилам обряда участники не могут брать угощения из рук: хозяева сами должны складывать сладости и деньги в мешок. Количество участвующих не ограничено, но петь должны все.

✦ Звезда. Является неотъемлемым атрибутом как символ Вифлеемской звезды.

✦ Колесо. Символ солнца.

✦ Дед. Главный персонаж-колядовщик. Чаще всего именно он водит козу. Он символизирует умерших предков, дедов.

✦ Коза. Без нее не обходится ни одна Коляда. В народных обрядах она является символом плодородия и богатства.

✦ Медведь. Символизирует здоровье, богатство, плодовитость и силу.

✦ Аист. Аист символизирует высший свет, счастье. Это посланник неба.

На Коляду рядились и в других персонажей, реальных: журавля, гуся, коня, орла, тура, вепря. Или вымышленных: лешего, кикимору, русалку, черта. И прочих по желанию, без ограничений.

Вокруг центральной части вышивки расположены 16 ячеек. Четыре из них изображают главные астрономические события года, до сдвига календаря совпадавшие с важными праздниками славян, образующие годовой крест:

№13 Зимний солнцеворот (Коляда)

№14 Весеннее равноденствие или весенний солнцеворот (Масленица)

№15 Летний солнцеворот (Иван Купала)

№16 Осеннее равноденствие или осенний солнцеворот (Праздник урожая)

Соответствие чисел до сдвига календаря

Двенадцать ячеек от №1 по №12 символизируют месяцы года.

Рядом с каждой из них написаны древнерусские названия месяцев.

Важное уточнение: в разных уездах и губерниях России из-за особенностей климата некоторые названия сдвигались на месяц. По этой причине иногда возникает некоторая путаница и разногласия.

- Студень (с 14 ноября по 13 декабря)

- Просинец (с 14 декабря по 13 января)

- Сечень (с 14 января по 13 февраля)

- Зимобор (с 14 февраля по 13 марта)

- Березозол или Цветень (14 марта по 13 апреля)

- Травень (с 14 апреля по 13 мая)

- Изок (с 14 мая по 13 июня)

- Червень (с 14 июня по 13 июля)

- Зарев (с 14 июля по 13 августа)

- Рюен (с 14 августа по 13 сентября)

- Листопад (с 14 сентября по 13 октября)

- Грудень (с 14 октября по 13 ноября)

В ячейках месяцев расположены фигурки существ из русских мифов.

Эти персонажи не стоит воспринимать как постоянные символы месяцев, как это принято в китайском календаре. Тогда что они там делают?

В русской традиции на Коляду было принято изготавливать ритуальное печенье и пряники в форме различных зверушек и мифических существ. Такие угощения украшали глазурью и обязательно дарили друг другу в этот праздник. Но не для того чтобы съесть. Пряники сохраняли, подвешивали в домах как украшение, и верили, что они обладают мистическими свойствами. Фигурки несли в себе сакральный смысл и выполняли роль оберегов на весь следующий год. На Русском Севере такие крученые из теста, расписные угощения называли «козули», что означает «завиток». Считалось, что человек, получивший такую фигурку в подарок, перенимал самые лучшие и сильные свойства изображенного существа или животного. Надо сказать, что и маски персонажей, в которые наряжались колядующие, часто выполняли ту же роль.

В ячейках месяцев с №1 по №12 помещены именно такие фигурки. К ним стоит относится именно так: не как к знакам зодиака, а как к оберегам на каждый месяц. Поэтому их можно перемещать и вышивать в любом порядке в зависимости от того, какое свойство вы хотите лично для себя придать тому или иному месяцу. Либо оставить все как есть.

При этом содержимое ячеек 13, 14, 15 и 16 должно остаться неизменным, так как это изображение постоянных астрономических событий.

Пожалуйста, относитесь к этому как к игре, не стоит слишком преувеличивать значение символов.

Краткое описание персонажей и символов

1. Индрик (единорог) — животное из русской мифологии. Упоминается в Голубиной книге и других русских былинах. По преданиям, Индрик-зверь – всем зверям царь, праотец зверья, вся его сила сосредоточена в роге. Мифическое животное живет под землей и своим рогом прочищает каналы подземным водам, чтобы дать жизнь всему живому на земле. Когда Индрик-зверь сердится, происходят землетрясения. В засуху его просят подать воду в колодцы, напоить деревья, сберечь урожай.

2. Гамаюн – вещая полуптица-полудева из русского фольклора. Она является символом мудрости и знания, и живет на острове на мифическом Востоке, недалеко от рая. Иногда она прилетает в мир людей и распространяет божественные послания и пророчества. Она знает всё о сотворении мира, богах, людях, о грядущих и прошлых событиях. Но понимает ее только тот, то умеет слышать тайное. По одной из версий Гамаюн — русский вариант иранской птицы Хумай, приносящей богатство и власть тем, кого она коснулась крылом.

3. Двуглавый орел – очень древний и сложный символ, существующий в разных культурах. В качестве геральдического символа России означает вечность Русской государственности и её преемственности с великими империями древности. Одна голова орла смотрит на Запад, другая – на Восток. В левой лапе орёл держит державу (шар с крестом), правой — скипетр. В античности скипетр — символ верховного божества. Держава – символ власти царя над миром.

Общее значение символа двуглавого орла – господство и власть, великодушие и прозорливость.

4. Дерево Жизни с райскими птицами — мифологический образ, существующий во многих культурах мира. Растет посреди Рая и связывает меду собой все миры. Древо Жизни или Мировое Дерево означает развитие, постоянный рост и прогресс. Древо это выше всех Богов. Оно связано с космосом, Вселенной и предками. Древний символ Древа Жизни также имеет защитную функцию, помогает защитить новорожденного ребенка.

5. Лев – один из самых распространенных образов в древнерусской культуре. Львы повсеместно изображались на церквях, домах, сундуках, домашней утвари, в росписях среди орнаментов и пышных цветов. Лев – образ волшебного и сильного защитника дома и его обитателей. Он выполняет обережную функцию.

6. Жар-птицу хоть и называют русским фениксом, все же это самостоятельный персонаж. Она олицетворяет собой огонь, молнию и само солнце. Летает Жар-птица над землей и дарит людям огонь любви. В раннехристианском апокрифе «Варуха» упоминается о некой огненной Птице: «Это хранительница мира… Если бы она не прикрывала огненный зрак солнца, то не был бы жив ни род человеческий, ни вся тварь на земле от жары солнечной".

7. Китоврас – получеловек-полуконь. Характер и образ Китовраса двойственный, потому что он рождён из сил Нижних Миров. Китоврас – воин, он символ мудрости, смелости и отваги.

Кроме этого, есть у него еще одно примечательное качество – умение воплощать мысли во что-либо. Поэтому он еще и покровитель ремесел и строительства.

8. Грифон – крылатое солярное (солнечное) животное с телом льва, головой и когтями орла. Символизирует власть над небом и землей, силу и бдительность. Он хранит вход в пещеру с сокровищами и является символом справедливости и возмездия. У Древних Греков грифоны были запряжены в небесную колесницу Немезиды – богини справедливой кары.

9. Сирин – полуптица-полудева неземной красоты, посланница подземного мира, темная птица. В средневековых русских легендах Сирин однозначно считается райской птицей, которая иногда прилетает в мир людей и поет вещие песни о грядущем блаженстве, но песни эти вредны для человека. Слушая их, можно потерять рассудок и даже умереть. Поэтому ее образ очень неоднозначен. Сирина часто изображали на домах, украшениях, мебели, посуде в качестве надежной защиты от зла, но встретить ее живьем никто не хотел. Считается, что Сирин боится громких звуков, и, чтобы отпугнуть её, люди звонят в колокола, стреляют из пушек, трубят в трубы.

10. Водяница – древний образ в культуре славян, олицетворяет стихийные силы, существо, которое почти не вступает в отношения с человеком, а лишь проявляет свое присутствие, возникая и исчезая у воды. В отличии от классической русалки, фараонки и других разновидностей этого очень вариативного персонажа, водяница не происходит от утопленниц, а является духом воды. Русалка в целом символизирует подсознательные процессы и глубинные эмоции человека. Олицетворяет красоту и роковую женскую привлекательность. Темный персонаж из Нижнего Мира.

11. Алконост – светлая полуптица-полудева, изображается чаще всего с руками. В русских средневековых легендах это «чудесная птица, жительница Ирия — славянского рая. Лик у нее женский, тело — птичье, а голос сладок, как сама любовь».

В древнерусских книгах встречается предание о днях алконостных — семи днях, когда Алконост откладывает яйца в морскую глубину и высиживает их, сидя на поверхности воды. В это время он усмиряет бури. В некоторых источниках встречается упоминание, что если поцеловать девушку-алконоста, то она уже не сумеет вернуться в Ирий, но и на земле долго не проживет.

В народном искусстве Алконост — символ красоты, надежды и мечты о счастье; иногда – символ грядущей награды за праведную жизнь.

12. Семаргл – древнерусский мифический персонаж, входивший в пантеон князя Владимира, посредник между небесным и земным мирами. Упоминается в «Повести временных лет».

По легенде, Семаргл – это воинственное божество, обладающее очищающей силой пламени. Он является людям в образе крылатого огненного пса и защищает от всякого зла. Семаргл помогает победить собственные пороки — гордыню, жадность, трусость и сомнения, а взамен обрести трезвость рассудка, храбрость и благородство.

На белом

На черном

Магазин:

Схема для вышивки «Коляда | Рождение Солнца» на белом.

Схема для вышивки «Коляда | Рождение Солнца» на черном.