На днях вышел новый номер журнала Stratum plus, посвященный раннеславянской археологии Подунавья («Славяне на Дунае. Обретение Родины») . Редакторы, Р. А. Рабинович и И. О. Гавритухин, на самом деле реализовали грандиозный замысел – собрали в номере почти всех наиболее крупных специалистов в этой области, выступивших с обзорными статьями. И. О. Гавритухин предварил том обзорной статьей-предисловием. Она есть в открытом доступе – и, думаю, будет многим интересна.

Как указывает И.О. Гавритухин, при чрезвычайной важности славяно-дунайской проблематики для раннеславянской археологии и проблемы этногенеза славян в целом и несмотря на наличие ряда обобщающих обзоров (прежде всего опубликованных в Польше), сегодня «целостную картину по этим (в основном специальным) статьям широкому кругу читателей получить трудно» (Гавритухин 2015: 18). Именно это и стало одной из основных причин, побудивших редакторов собрать подобный том.

Центральную идею тома наилучшим образом передает, полагаю, вопрос, вынесенный мной в заглавие: как и когда славяне пришли на Дунай?

Вопрос этот интересен, безусловно, и сам по себе. Однако дополнительную интригу ему придает тот факт, что в течение прошедшего века были озвучены по крайней мере три основных подхода к решению проблемы «славян на Дунае».

Первый, и абсолютно доминирующий на сегодняшний день в науке исходит из того, что «славяне пришли на Дунай» — и сконцентрирован на том, чтобы определить: когда и как это произошло.

Второй, который был озвучен О. Н. Трубачевым – пытается доказать, что на Дунае как раз размещалась прародина славян. Как отмечает И. О. Гавритухин, «с разработками археологов построения этого замечательного специалиста не стыкуются» (Гавритухин 2015: 17).

Третий исходит из того, что именно приход славян на Дунай стал решающим рубежом в становлении славян. Как сформулировал В. Я Петрухин: «археологи (М. Б. Щукин, Г. С. Лебедев, Д. А. Мачинкий, Ю. М. Лесман) придают особое значение противостоянию славян и Византии на Дунае для формирования культуры Прага — Корчак в пограничье балто-славянского мира: славяне выделились из балто-славянской общности, столкнувшись с Византией, выйдя «из лесов и болот» на «исторические рубежи»» (Петрухин 1996: 375).

Надо заметить, что (и на это обращали внимание с самого начала научного изучения проблемы происхождения славян) собственно славянские письменные традиции сходились на идее, подкрепляющей именно третью точку зрения (если не точку зрения О. Н. Трубачева). Помимо всем хорошо известного сообщения древнерусской «Повести временных лет», можно упомянуть и польскую традицию: «В прологе к доведенной до 1273 г. Великопольской хронике утверждается, что “Паннония является матерью и прародительницей всех славянских народов”» (Руссев 2009: 6).

Наконец, в самом начале века нынешнего появился и четвертый подход – озвученный Ф. Куртой. Впрочем, его, в некотором смысле, предтеч можно обнаружить много раньше. Именно, если иметь в виду начавшуюся «… еще в 1960-е гг. дискуссию о том, что послужило «первотолчком» для формирования общеславянского этнического сознания — «римско-византийская историография», описывающая славян как этническую целостность (наиболее последовательно эта концепция изложена Л. Е. Гавликом — или собственное межплеменное самосознание …)» (Петрухин 1996: 373).

Равно как и другой ключевой тезис Ф. Курты – о не-существовании Пражской культуры, — растет на самом деле из характерной str5-2015_3_3d_maxдля румынской историографии идеологии «континуитета». Т. е., априорной уверенности в несменяемости в Карпато-Дунайском регионе населения (точнее даже – этнической неизменности) – несмотря на очевидную смену археологических культур (не являются чем-то необычным для румынской историографии второй половины XX века попытки увидеть такой континуитет даже с неолита). Просто Ф. Курта одел этот тезис в «новые одежды» конструктивизма.

Итак, по мнению Ф. Курты: «the Sclavene ethnicity is likely to have been an invention of Byzantine authors, despite the possibility, which is often stressed by linguistically minded historians, that the name itself was derived from the self-designation of an ethnic group» (Curta 2001: 344). При этом, полагает Ф. Курта: «The emblematic use of Slavic, however, was a much later phenomenon and cannot be associated with the Slavic ethnie of the sixth and seventh centuries. Slavs did not become Slavs because they spoke Slavic, but because they were called so by others» (Curta 2001: 346).

И, подытоживая: «The making of the Slavs was less a matter of ethnogenesis and more one of invention, imagining and labeling by Byzantine authors» (Curta 2001: 349).

Здесь надо сразу сказать, что подход Ф. Курты был крайне скептически (и вполне, на мой взгляд, справедливо) встречен специалистами. Как заметил И. О. Гавритухин: «говоря о ранних славянах в Подунавье, трудно пройти мимо работ Флорина Курты. Острый критический ум и обширная эрудиция сделали его многочисленные публикации (на ряд из них ссылаются наши авторы) весьма полезными для обсуждаемой здесь проблематики. Однако некоторые концепции, в числе которых «конструирование» славян византийскими писателями («The Making of the Slavs» вынесено в название одной из книг Ф. Курты), отказ от понятия «пражская культура» и др., вызвали дискуссии и не были приняты ни одним из специалистов, включая наших авторов» (Гавритухин 2015: 23).

Представленные в томе статьи можно разделить на три основных блока: «ранние славяне к северу от Среднего Дуная (от Чехии до Трансильвании)», «ранние славяне к югу от Среднего Дуная (от Словении до Сербии)» и «ранние славяне на Нижнем Дунае (Болгария и румынская Добруджа)».

Изначально замысел редакторов был шире. Как указывает И. О. Гавритухин: «К сожалению, в итоге в предполагаемом нами «панно» остались незаполненными две важные «клетки» — о славянах на основной территории Аварского каганата и о памятниках, расположенных севернее Нижнего Дуная, прежде всего, в современной Валахии (т. н. культура/группы Ипотешть — Кындешть — Чурел). По разным причинам авторы, с которым имелась предварительная договоренность, не смогли представить тексты к нужному сроку» (Гавритухин 2015: 18).

Изначально замысел редакторов был шире. Как указывает И. О. Гавритухин: «К сожалению, в итоге в предполагаемом нами «панно» остались незаполненными две важные «клетки» — о славянах на основной территории Аварского каганата и о памятниках, расположенных севернее Нижнего Дуная, прежде всего, в современной Валахии (т. н. культура/группы Ипотешть — Кындешть — Чурел). По разным причинам авторы, с которым имелась предварительная договоренность, не смогли представить тексты к нужному сроку» (Гавритухин 2015: 18).

В этой обширной статье М. М. Казанский подводит итоги своих многолетних исследований этой проблемы. Заключительный вывод формулируется им следующим образом: «намечается два этапа развития боевого комплекса у славян в VI—VII вв.: 1) до 580-х гг. — основную массу славянского войска составляет легкая пехота, вооруженная дротиками, луками со стрелами и щитами, использующая, в основном, «партизанские» методы войны. С 530-х гг. у славян известны отдельные группы профессиональных воинов. Это верховые лучники «гуннского типа» на службе у ромеев во время Готской войны в Италии … или конные дружины, совершившие набег на Балканы в 550/551 г. … 2) 580-е-670-е гг. — наряду с легкой пехотой все чаще фигурирует войско, экипированное профессиональным оружием, таким как мечи или кольчужное и панцырное защитное вооружение (гоплиты). Это оружие требует навыков обращения с ним, которые вырабатываются только в профессиональной среде, т. е. в постоянных дружинах или на службе в византийской армии» (Казанский 2015: 75).

Я бы все же отметил здесь еще один, промежуточный, вывод М. М. Казанского: «В начале царствования Юстиниана склавины и анты осуществляют в основном пограничные набеги (Прокопий: Тайная история, 18.20), большие вторжения, такие как нападение антов на Фракию при Юстине, случаются редко (Прокопий 1950: 3.40.6). Масштабные вторжения склавинов и антов начинаются в 544—552 гг. (Прокопий 1950: 3.13.24, 3.14.11, 3.29.1, 2, 3.38.1—23, 3.40.1—3, 3.40.31—45, 4.25.1—5), что может свидетельствовать об изменении характера ведения войны» (Казанский 2015: 71-72).

В отдельный блок фактически выделяется и статья П. В. Шувалова, посвященная текстологическому анализу «Стратегикона» Псевдо-Маврикия. Ее ключевой вывод: «Текст «славянской» главы Стратегикона (Mauric. XI 4) возможно разделить на три слоя: (1) очень специфические пассажи, которые могут быть определены как цитаты из некоего текста (Sclav-1) о нравах славян и о том, как надо их грабить; (2) пассажи, написанные неким редактором, заимствовавшим слова из «персидской», «скифской» и/или даже «германской» глав той же книги (Mauric. XI 1—3) с тем же порядком пунктов описания; (3) некоторые специфические словосочетания или небольшие пассажи, написанные тем же редактором (Sclav-2), который заимствовал слова из первых трёх глав. … Три выделенные слоя дают три несколько различающихся образа славян» (Шувалов 2015: 217).

И, по мнению П. В. Шувалова, третья, заключительная редакция, или «редакция Sclav-2 датируется примерно в пределах второй-третьей четвертей VI века, скорее в конце этого периода» (Шувалов 2015: 222).

Однако, как мне кажется, последний вывод, о датировке третьей редакции, вступает в некоторое противоречие с вышеприведенными результатами работы М. М. Казанского (Казанский 2015: 71-72). Тот образ славян, который, по П. В. Шувалову, рисуется еще даже редакцией Sclav-2, как будто все же более архаичен, чем тот, который выявляется по данным других письменных источников и данным археологии уже в начале царствования Юстиниана – и тем более к 544-5552 гг.

Но, перейдем далее к собственно основным блокам статей. 2

Ранние славяне от Чехии до Трансильвании

Первый блок, названный «Сели суть словене по Дунаеви», открывает как раз статья М. М. Казанского – за которой следует работа Н. Профантовой.

Как следует из ее работы, на сегодняшний день «древнейшее славянское население на территории Чехии (западная часть современной Чешской Республики) представлено культурой с керамикой пражского типа, насчитывающей в этом регионе 166 археологических памятников, в основном поселений. Особенно большим и важным является поселение в Розтоках с 335 жилищами, для которого, как и для некоторых других памятников, имеются даты 14С» (Профантова 2015: 97).

Стоит отметить, что все эти памятники отражены на специально составленной карте (Профантова 2015: 98, рис. 1), причем отдельно указаны: а) селища в стратегически важных местах б) селища в) селища, на которых исследованы три и более жилища (а также некоторые другие категории памятников и находок). Такая подача материала позволяет быстро составить представление и о количестве раннеславянских памятников в Чехии, и о степени их исследованности.

В статье охарактеризованы и основные результаты исследований наиболее важных и изученных памятников – в первую очередь поселение Розтоки.

Отдельный раздел Н. Профантова посвятила рассмотрению полученных совсем недавно радиоуглеродных и дендрохронологических дат для ряда памятников Пражской культуры (далее — ПК) с территории Чехии. В итоге, по ее мнению, эти датировки позволяют отнести нижнюю дату ПК в Чехии ко времени около 565\575 года (Профантова 2015: 102).

Основную часть статьи заняло рассмотрение тех, обнаруженных на памятниках ПК в Чехии находок (прежде всего, различных украшений), которые могут рассматриваться как хроноиндикаторы, и, одновременно – указывающие на направление основных связей ПК Чехии.

По ее заключению, основное направление связей ПК Чехии – это юго-восток (Аварский каганат, Византия) и восток (т.е., Северное Причерноморье, Украина), но также запад и в отдельных случаях – север (Профантова 2015: 113).

Существенно, особенно в контексте некоторых прошедших на Генофонд.рф обсуждений, отметить и следующий вывод Н. Профантовой в отношении пражской культуры: «Все ее современные исследователи разделяют вывод, что она появляется здесь внезапно, уже сформировавшейся, и не связана с предшествующим населением эпохи Великого переселения народов. Это видно по изменениям в поселенческих структурах, погребальном обряде и других чертах культуры выделено мной – А. Р., указывающих на смену населения, определяемого специалистами как германское, на заключительной фазе — преимущественно лангобардское. Принимая во внимание идентичность основных черт ККПТ в Центральной Европе и на территории Украины, расширение этой культуры на запад на не самых ранних фазах её развития истолковывается как экспансия носителей ККПТ» (Профантова 2015: 97-98). (сокращение ККПТ означает «культуры c керамикой пражского типа»).

Впрочем, в данном случае речь идет не более чем о констатации очевидного всем специалистам факта. Вот как его формулирует другой крупнейший специалист по ранним славянам на территории Чехии, Д. Елинкова (ее статья посвящена территории Моравии): «С точки зрения общего развития, в полосе к северу от Среднего Дуная, появление ККПТ означает выразительную перемену. Характерные лепные, в большинстве своём неорнаментированные сосуды вазовидных форм, с коротким почти вертикальным венчиком, вместе со сковородами с низкими бортиками, показательные для самой ранней 1-й фазы ККПТ на территории Моравии, имеют соответствия в составе форм керамики Восточной Европы, в особенности с типом Корчак (рис. 5: 1, 2). Восточное происхождение этой археологической культуры (см., напр.: Parczewski 1993: 132; Profantová 2003: 27; Kuna, Profantová 2005: 224; Fusek, Zábojník 2005: 551 ad.; Гавритухин 2005: 439 и далее; 2009: 8—13; Pleterski 2013: 618 и далее, 629 и далее) доказывают также характерные углубленные жилища, почти квадратные в плане, с печью-каменкой, размещающейся в большинстве случаев в одном из северных углов, и погребальный обряд — трупосожжения. На восточные связи указывают также некоторые свидетельства мелкого ремесленного производства, например, льячки, известные на всей обширной территории, занятой ранними славянами, главным образом на территории Украины и между Карпатами и Нижним Дунаем» (Елинкова 2015: 125).

Характеризуя раннеславянские памятники на территории Моравии, Д. Елинкова пишет: «Культура c керамикой пражского типа (ККПТ) представлена на территории Моравии многочисленными поселениями и могильниками, исследованными главным образом в южной части региона. К наиболее крупным поселениям относятся памятники в Павлове, Мутеницах, Пржитлуках, Бржецлаве–Поганско… Могильник с 400—500 трупосожжениями в Пржитлуках, полностью не опубликованный (Poulík 1960: 32; 1995: 89), является для ККПТ самым значительным не только в Моравии, но и во всей Центральной Европе. … Всего известно более 100 пунктов с керамикой пражского типа» (Елинкова 2015: 118).

Далее она показывает характерные закономерности распространения раннеславянских памятников региона, иллюстрируя и подкрепляя свои выводы картой (Елинкова 2015: 120, рис.1; на ней учтены и лангобардские памятники).

Отдельный раздел Д. Елинкова посвятила общей характеристике и сопоставлению разработанной ей (еще более 25 лет назад) схемы относительной хронологии ПК региона с аналогичными схемами, предложенными для соседних территорий – Чехии, Словакии и Польши.3 Как следует из ее анализа, «моравская периодизация … близка периодизационным схемам, разработанным для соседних областей» Н. Профантовой, Г. Фусеком и М. Парчевским (Елинкова 2015:124).

Также значительное внимание Д. Елинкова уделила проблеме внешних связей ПК Моравии. Здесь она подчеркивает факт выраженных влияний со стороны Нижнего Дуная: «Мотивы креста и свастики встречаются только на лепных сосудах, и их наибольшая концентрация отмечена на территории Румынии, особенно между Карпатами, Дунаем и Прутом … появление этих символов на сосудах, найденных в Моравии и других более северных землях, может быть объяснено как следствие влияний из области к северу от Нижнего Дуная» (Елинкова 2015: 135).

В завершающей части статьи Д. Елинкова поднимает очень важный и сложный (и, судя и по ее работе, и работам других исследователей – наиболее сегодня актуальный для специалистов) вопрос о наследии предшествующих культур и влиянии культур т.н. «меровингского круга» на ПК Моравии и Чехии.

«На территории Чешской Республики на заключительном отрезке эпохи Великого переселения народов, где-то на протяжении 3-й трети VI в., ККПТ сменила совершенно другую культуру — меровингского круга, представленную в основном могильниками с трупоположениями. Возникает вопрос: а что если, несмотря на явную смену археологической картины, часть носителей местной меровингско-лангобардской культуры постепенно подверглась культурной ассимиляции славянами, оставившими ККПТ (Tejral 2012: 58 и далее). Однако резкие отличия погребального обряда и особенно бедность погребений с трупосожжениями ККПТ, являющиеся следствием различных корней и условий развития обеих культур, дают мало возможностей для их хронологического и культурного сопоставления» (Елинкова 2015: 137).

Тем не менее, «… в инвентаре погребений с трупосожжениями или поселенческих сооружений ККПТ встречаются находки, которые имеют аналогии в меровингской среде» (Елинкова 2015: 138). Также, «возможность влияния исчезающей культуры могильников с трупоположениями на ККПТ и их частичной синхронности в Среднем Подунавье допускается, не только исходя из рассмотренных свидетельств меровингских влияний … но и по результатам недавних хронологических исследований. Они не исключают продолжение заключительной фазы культуры могильников меровингского круга севернее Дуная до времени после середины VI в. …» (Елинкова 2015: 143).

В целом, на мой взгляд, Д. Елинкова достаточно убедительно продемонстрировала наличие на ряде памятников ПК Моравии (и в целом территорий северной части Среднего Подунавья) субстратных элементов, происходящих из культур лангобардо-меровингского круга. Хотя, тем не менее, сама она предпочитает выражаться здесь гораздо осторожнее: «… вопрос о проникновении носителей ККПТ и освоении ими земель к северу от Среднего Дуная в период существования лангобардских могильников открыт, так же как надёжно не доказан непосредственный контакт славян и предшествующего местного населения …» (Елинкова 2015: 144).

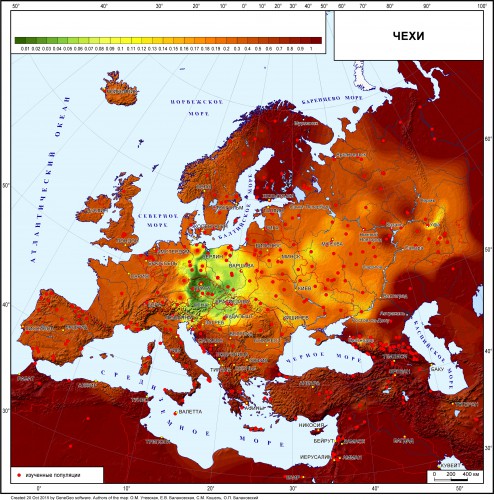

В данной ситуации серьезную, если не решающую роль могут сыграть как раз данные геногеографии. Процитирую: «Генофонд чехов – единственное исключение из «западно-восточнославянского» паттерна среди всех западных и восточных славян. Их генетический ландшафт (рис. 5.19) убедительно говорит об особости чешского генофонда. Область наибольшего генетического сходства находится только в самой Чехии, а светло-зеленые тона умеренного сходства лишь небольшими отдельными языками заходят в соседние области Польши, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии и Германии» (Балановский 2015).

Карта генетических расстояний (по гаплогруппам Y-хромосомы) народов Европы от генофонда чехов (карта О.П.Балановского)

То есть, данные геногеографии свидетельствуют о мощном до-славянском субстрате чехов – и, возможно, действительно лангобардском.

В определенной мере продолжая проблему, поднятую Д. Елинковой, словацкий исследователь Г. Фусек включает в контекст ее решения и вопрос о времени появления славян на территории Словакии.

Он обращает внимание (весьма осторожно), что «… в качестве terminus post quem для предполагаемого начала славянской колонизации можно рассматривать начало 470-х гг., что археологически подтверждено постепенным исчезновением памятников германского круга. Однако ситуация для разных регионов северной периферии Карпатского бассейна отличается. Что касается дославянского населения земель Северо-Западной Румынии, Подкарпатской Руси (Закарпатья), Северо-Восточной Венгрии и Восточной Словакии, очевидно, что в третьем горизонте эпохи Великого переселения народов (т. е. в 4-й четверти V — 1-й половине VI вв.) германские находки либо отсутствуют, либо это единичные предметы со спорными датировками … Это приводит к размышлениям о том, нельзя ли датировать начало древнераннеславянского заселения указанных земель именно в этих хронологических рамках» (Фусек 2015: 159).

В целом, по мнению Г. Фусека, «существует достаточное количество фактов, на основе которых можно утверждать, что расселение здесь славян произошло на протяжении третьего горизонта эпохи Великого переселения народов. Согласно письменным источникам, уже в 1-й половине VI в. в соседстве с гепидами на этой территории находились славяне-склавины, контактировавшие и с лангобардами, чему есть и археологические свидетельства. Это соответствует и результатам радиоуглеродной датировки. … Не исключено, что славяне и германцы некоторое время сосуществовали на одной территории» (Фусек 2015: 160-161).

И. О. Гавритухин находит этот вывод убедительным: «… материалы Западной Словакии дали ряд аргументов в пользу синхронизации здешних наиболее ранних памятников пражской культуры, как минимум, с дунайским периодом лангобардской истории (от появления лангобардов к северу от Среднего Дуная в конце V в. до их переселения в Италию в 568 г.)» (Гавритухин 2015: 18) 4.

Он также здесь обращает внимание на известный «мавзолей» эпохи Великого переселения в Журанях (Южная Моравия), где в одной из погребальных камер были обнаружены пражские сосуды. Причем «Пражские сосуды из Журани относятся к ранним формам, как по выкладкам Г. Фусека, так и Д. Елинковой, что позволяет считать их близкими по времени лангобардским памятникам». Учитывая этот и ряд других фактов (в том числе тот, что, по мнению основных специалистов (включая и И. П. Русанову, М. Парчевского и самого И. О. Гавритухина), Верхнее Повисленье включается в ареал ранних памятников ПК), он считает возможным высказать гипотезу, что проникновение носителей ПК на Средний Дунай шло из Верхнего Повисленья через Моравские ворота.

Отдельно, но фактически в контексте этой же проблемы он (как и Д. Елинкова (2015: 144), и Г. Фусек, и А. Плетерский) обращает внимание на «…результаты раскопок в глубине Баварии, позволяющие говорить об очень раннем (на фоне бытовавших взглядов) проникновении славян в Верхнее Подунавье (вплоть, как минимум, до Регенсбурга) на основе не единичных находок» (Гавритухин 2015: 20). А также на то, что в свете результатов исследований Г. Фусека и И. Станчу можно (и даже следует) совсем по иному реконструировать маршрут герулов, которые в начале VI века прошли через «все земли склавинов», возвращаясь из Подунавья на Юго-Запад Балтики: «… герулы вполне могли пройти через перевалы, связывающие Верхнее Потисье с Юго-Восточной Польшей, или через Моравские ворота» (Гавритухин 2015: 22). Тем более, что ранее уже «была выдвинута идея, что их маршрут начался на Тисе («земля гепидов»), затем прошел через регион Верхней Тисы и далее, к перевалам в этой части Северных Карпат (Herrmann 1986: 33)» (Станчу 2015: 164, прим. 1).

Помимо того, нельзя не согласиться с И. О. Гавритухиным (2015: 22) и Г. Фусеком (2015: 154) в том, что эти новые археологические открытия заставляют с доверием отнестись к сообщению епископа Мартина из Браги (выходца из Паннонии). В этом сообщении среди народов, крещенных святым Мартином Турским, упоминаются и славяне – соответственно, еще в первой трети VI века.

Г. Фусек также обращает внимание на сообщение Прокопия Кесарийского о гепидах. Гепиды в 548 г. пропустили склавинов через свою территорию для того, чтобы те могли совершить набег на территорию Византии. Представляется очевидным, что территория гепидов должна была располагаться между землями склавинов и Дунаем. А поскольку расселение гепидов достаточно точно локализуется в северо-восточной части Карпатской котловины, прежде всего в Трансильвании, территория этой группы склавинов по всей видимости, действительно должна была располагаться «где-то на северной окраине Карпатского бассейна» (Фусек 2015: 154; см. также карту на стр. 159, рис. 6).

Поэтому, вряд ли можно согласиться в этом вопросе с И. Станчу.

Он, с одной стороны, полагает, что «… местонахождению славян, по описанию Прокопия, лучше соответствуют Северо-Западная Румыния и Северо-Восточная Венгрия, непосредственно прилегающие с севера к областям, контролируемым и заселенным гепидами» (Станчу 2015: 163, прим. 1). И это представляется вполне аргументированным выводом.5

Но, с другой, он завершает свои рассуждения следующим выводом: «Но более оправданным кажется предположение Флорина Курты, который их локализует поблизости от Дунайской границы ранней Византийской империи (Curta 2008a: 663). Это объяснение было принято и Мареком Дулиничем, который, однако, не исключает и других вариантов (Dulinicz 2009—2010: 244)» (Станчу 2015: 163, прим. 1).

В этой ситуации все же, думаю, вряд ли можно согласиться, что «регион, где действовали упомянутые ранние славяне, находился западнее, вероятно, в южной части современного Румынского или Сербского Баната» (Станчу 2015: 163-164) – т.е., в непосредственно прилегающем к Дунаю (и лимесу) районе. Тем более — с учетом выраженного здесь же твердого мнения И. Станчу о том, что «к югу от Карпат, в современных Мунтении и Олтении, гепиды не могут быть локализованы».

Впрочем, вернемся к работе Г. Фусека.

Среди его наблюдений я бы особо выделил также следующее: «Хотя в обширном ареале пражской культуры наблюдается много общего (Stanciu 2011: 202—229), на отдельных территориях даже керамика древнейшего горизонта имеет отличия. Это может быть связано с постепенным, поэтапным распространением пражской культуры».

И, наконец, важно подчеркнуть, что хотя «в 568 г. в центральной части Карпатского бассейна обосновался новый гегемон — авары», но «на расположенные севернее территории со славянским населением они начали проникать только около середины VII в., когда пражская культура постепенно трансформировалась в качественно новую форму проявления культуры славянского населения региона, в основном синхронную «средне-» и «позднеаварскому» периоду, а позднее ставшую основой местной славянской культуры эпохи Великой Моравии» (Фусек 2015: 161).

Обратимся далее к чрезвычайно интересной и важной статье, которую представил «выдающийся специалист в данной области исследований румынский археолог Иоан Станчу» (Фусек 2015: 159).

Итак, «на территории северо-запада Румынии выделяется, начиная самое позднее с середины VI в., горизонт, содержание которого четко отличается от предшествующей археологической реальности (впрочем, эта перемена наблюдается на территории, которая, похоже, была крайне слабо заселена или даже пустовала, по меньшей мере, полстолетия до описываемых событий). Появляется модель заселения, которую можно обнаружить на всем пространстве Верхнего Потисья и далее на землях, расположенных к северу и северо-востоку, которые считаются исходными для славянского передвижения (например, регион Припяти) или находились на одном из маршрутов, связанных с миграцией славян» (Станчу 2015: 203).6

Горизонт этот получил обозначение Лазурь – Пишколт.

Под Верхним Потисьем подразумевается, поясню, обширный регион, расположенный от Бескид до т.н. Месешских ворот – открывающих путь в Трансильванию с северо-запада (Станчу 2015: 193, рис. 18).

Характеризуя «горизонт Лазурь-Пишколт», И. Станчу пишет следующее: «с точки зрения региональной группировки аналогий, можно разделить целые сосуды с территории северо-запада Румынии на несколько групп. Лучше всех представлена первая из них, включающая экземпляры, повторяющие керамику пражского типа (Прага — Корчак). Параллели этим сосудам концентрируются на северо-востоке, на территории между реками Тетерев, Припять и Западный Буг, а также к северо-востоку от Карпат (бассейны верховий Сирета и Прута, а также Верхнего и Среднего Днестра) и к северу от Карпат, на Верхней Висле и реке Сан. Схожая картина наблюдается для группы II, представленной «тюльпановидными» сосудами, имеющими аналогии в колочинской или пеньковской культурах. Поселения с Верхней Вислы или реки Сан, расположенные в зоне перевалов через Северные Карпаты, могут рассматриваться в качестве связующего звена между памятниками северо-запада Румынии (через Верхнее Потисье) и пространством с севера и северо-востока. К югу от Карпат, на румынской территории, аналогий упомянутым типам мало, поскольку в том регионе чаще имитировались формы сосудов, сделанных на быстром круге» (Станчу 2015: 192-193).

Применительно к территории к югу от Карпат, хоть она в целом и остается за кадром этой его статьи, И. Станчу также дает ряд важных оценок – которые следует упомянуть.

Итак, «на поселении Братей 1за этапом, связанным со специфической культурной средой Гепидского королевства (стадия b), следует горизонт, характеризующийся появлением углубленных жилищ с печами-каменками и распространением лепной посуды (стадия с). … Независимо от датировки начала нового этапа на братейских поселениях, он выделялся для культуры, называемой Ипотешть — Кындешть — Братей, в целом (как ее второй этап), а характеризующие его изменения соотносились с появлением первых групп славянского населения (см., например: Bârzu, Brezeanu 1991: 204; Zaharia 1994—1995: 324, 331, 334—335)» (Станчу 2015: 181).

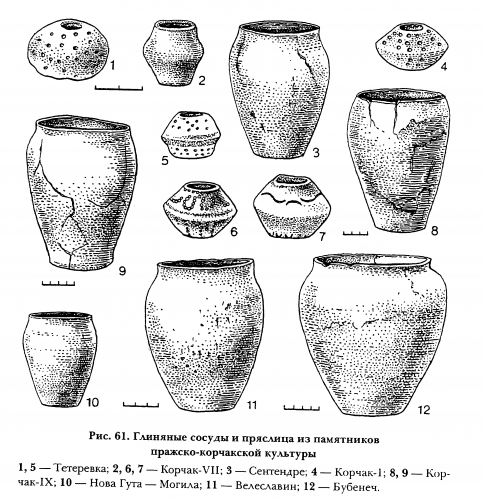

Керамика и пряслица пражской культуры

Говоря же о территории Баната и Олтении, он, упоминая ряд поселений в районе Железных Ворот, обращает внимание и на поселения «Гропшань, Фэкэй (рис. 24: 5—11), Ипотешть (Popilian, Nica 1998; Toropu 1976: 121—122; 127, fi g. 29; 211, nr. 52; Roman, Ferche 1978). Найденные там углубленные жилища с вырезанными в глиняном блоке печами с использованием вальков, с лепной керамикой пражского облика характерны также для поселений равнин Мунтении или северо-запада Румынии, как и памятников, расположенных далее на север и северо-восток» (Станчу 2015: 202).7

То есть, замечу, речь идет в том числе и об одном из эпонимных памятников группы Ипотешть-Кындешть-Чурел, и, в целом, о характерном облике материальной культуры этой группы. Это существенно, поскольку сама группа Ипотешть-Кындешть оказалась не охвачена отдельной статьей в данном томе журнала.8

Вообще же статья И. Станчу охватывает не только Верхнее Потисье (базовый для него регион исследования), но и территорию Трансильвании, а отчасти и Восточное Прикарпатье. И чрезвычайно насыщена информацией и выводами – которые невозможно достаточно полно отразить в кратком обзоре.

Поэтому, выделю здесь особо лишь те, чрезвычайно важные его выводы, которые относятся к Восточному Прикарпатью (причем, не надо забывать, по справедливому замечанию И. О. Гавритухина, что реки Прут и Сирет – впадают в Дунай).

Итак: «отнесение начала второй фазы развития группы/культуры Костиша — Ботошана на территории Молдовы (прямо связанной с появлением славян) к середине V в. пока недостаточно обосновано. Существуют также мнения о еще более ранней датировке (Comşa 1973a: 198—199, nota 1; 1974b: 24—25, nota 6; Stanciu 2001: 117—119), что указывало бы на проникновение славян на земли юго-востока Трансильвании уже в 1-й половине V в. [выделено мной – А. Р.], учитывая, что и позднее они находились за пределами Гепидского королевства (Comşa 1979: 109—114)» (Станчу 2015: 205).

Речь идет о группе\культуре, занимающей предгорную зону в бассейне р. Сирет (Станчу 2015: 204, рис. 25; 205, рис. 26). Одновременно, замечу, это – зона массовой ранней славянской гидронимии (Быстрица, Сучава, Молдова и др.; впрочем, хорошо представлена она и в Мунтении: Дымбовица, Яломица). Причем, речь идет о крупнейших реках региона.

А, как показывает свежайшая и чрезвычайно ценная работа (Балановский 2015а), по данным геногеографии молдаване заметно отличаются от румын. И это трудно не поставить в связь с давно установленным фактом участия в образовании молдавского народа и государства двух основных компонентов – восточнороманского и восточнославянского.9

Таким образом, нельзя не согласиться с оценкой И. О. Гавритухина: «работы И. Станчу способствовали краху последних прибежищ некогда господствовавшей среди ряда ученых теории о появлении славян в Карпатском бассейне лишь с аварами. Она всегда была не более чем умозрительным построением, но теперь писать об этом могут лишь те, кто игнорирует археологию как науку» (Гавритухин 2015: 21).

Завершив на этой ноте обзор статьи И. Станчу, перейдем к статье А. Плетерского. Она посвящена (как и работа И. Станчу) одному из тех двух регионов Славянского Подунавья, «где в изучении раннеславянской культуры в недавнее время произошли прорывы, кардинально меняющие существовавшие представления» (Гавритухин 2015: 20).

И именно работу А. Плетерского (а также Д. Елинковой и И. Станчу) я бы все же выделил особо даже на общем великолепном фоне составивших этот том журнала статей.

Ранние славяне к югу от Дуная

Статья А. Плетерского также и начинает второй блок статей, охватывающий раннеславянские древности к югу от Дуная – «Да и за Дунай, за Дунай…». Посвящена она прежде всего ранним славянам на территории Словении и Северо-Западной Хорватии.

Прежде всего отмечу, что статья А. Плетерского в очень высокой степени междисциплинарна – она рассматривает не только данные археологии (основные для нее), но и лингвистики, теоретической этнологии, этнографии влахов

Западных Балкан, фольклора, ну и, разумеется, исторические данные.

И, разумеется, и в данном случае можно остановится лишь на некоторых, показавшихся мне наиболее интересными, выводах и наблюдениях А. Плетерского.

Начну с того, что несколько разделов статьи посвящено проблеме славянизации Восточно-Приальпийского региона.10

При этом, А. Плетерский подчеркивает: «Необходимо признать, что на данной территории не известны землянки, характерные для славянских культур ряда других регионов, и если именно они будут являться показателем присутствия славян, то тогда нужно полагать, что славян на интересующих нас землях не было вовсе. Другое дело, если мы возьмем в качестве признака присутствие и распространение лепной керамики, близкой так называемой керамике пражского типа. В последние два десятилетия стала доступной серия датировок с использованием 14C, которые показывают, что как лепная, так и большинство неорнаментированной керамики в рассматриваемом регионе (особенно на северо-востоке Словении) в основном появляется не позднее 584 г. (Pleterski 2010a: 127—129). Эти находки происходят главным образом из незадолго до этого возникших поселений, где такая керамика превалирует или является единственным типом сосудов» (Плетерский 2015: 232).

Процитирую здесь и И. О. Гавритухина: «Следует отметить, что, помимо наиболее ранних памятников – А. Р., которые обсуждает А. Плетерский, уже к 2010 г. для VI—VIII/IX вв. их было более 50. В сопоставлении с наблюдениями над сменой керамических форм и наборов, получается хронологическая шкала (один из ее вариантов и важнейшие материалы см. в: Pleterski 2010: 85—160). Она подтверждает ранние даты упомянутых архаичных комплексов и соотносима со шкалами, созданными для других регионов славянского мира этого времени» (Гавритухин 2015: 20).

Особое внимание А. Плетерский сосредотачивает на действительно ключевой проблеме стремительного и мощного распространения славян на огромных территориях Центральной и Восточной Европы.

Впрочем, надо отметить, что сложность этой проблемы во многом преувеличена.

Именно, не учитывается, что фактически уже в V в н. э. ПК (не говоря о Пеньковской культуре – атрибутируемой другой ветви славян, антам) распространяется на значительной территории от Днепра до Восточного Прикарпатья и Верхнего Повисленья.

Процитирую: «уже давно в целом очерчен и признан специалистами круг ранних памятников ПК, известных на территории части Польши, в Полесье, Восточном Прикарпатье, относимых к ранней, или первой, фазе ПК и датированных V в. (Русанова 1978; Русанова, Тимощук 1984; Баран 1988; Parczewski 1988а; 1993; Гавритухин 1997а; 2000а; 2005; Вергей 1997; Вяргей 1999)» (Гавритухин 2009: 8).

При этом, хотя непосредственные истоки ПК (по сформулированной И. О. Гавритухиным и доминирующей в науке точке зрения) улавливаются в памятниках бассейна Припяти, датируемых не позже второй половины IV в. н.э., но и распространение ее в направлении Восточного Прикарпатья и Верхнего Повисленья было не мгновенным. А заняло, по оценкам самого И. О. Гавритухина, около ста лет. И, что очень существенно: на протяжении этого отрезка своей истории, в треугольнике «Припять — Верхний Днестр -восточные районы Польши», носители ПК фактически ассимилировали, а точнее — вовлекали в орбиту нового этнокультурного образования фактически очень близкородственные им в культурном и языковом отношении группы.

По всей видимости – носителей балто-славянских диалектов.

Приведу еще одну цитату: «Группа памятников римского времени, имеющих ряд черт, схожих с ПК, представлена на Днестре (Баран В. Д. 1981; Баран, Гопкало 2005). Их наименование «типа Куропатники» кажется мне предпочтительнее употребляемых терминов «типа Черепин — Теремцы» или «днестровская группа черняховской культуры». Учитывая, что тип Куропатники связан с зубрецкой культурой, сложившейся на основе одного из вариантов пшеворской культуры при участии носителей позднезарубинецких и других традиций (Козак 1991), представляется перспективным выделение схожих традиций и в рамках собственно пшеворского ареала (Русанова 1990 — даны лишь первые наметки такой работы)» (Гавритухин 2009: 19).

Наконец, в-третьих, как отчетливо демонстрируют накапливающиеся археологические данные, и продвижение славян на Дунай, а также в Баварию, началось существенно, практически на сто лет, раньше, чем это предполагали археологи еще несколько лет назад. Соответственно, и процесс славянизации этих территорий занял в действительности больше времени, чем это предполагалось ранее.

Тем не менее, не приходится отрицать и то, что славяне, по выражению А. Плетерского, продемонстрировали «значительную ассимиляционную мощь» (Плетерский 2015: 234).

Пытаясь вскрыть механизмы этой «ассимиляционной мощи», он, во-первых, обращает внимание на сообщение «Стратегикона», который указывал, что «славяне не практиковали постоянного рабства, как это делали другие народы. А, после определенного периода времени жизни у них пленника дают ему выбор: возвратиться на родину за небольшую плату или остаться уже как свободный человек и друг» (Плетерский 2015: 235).11]

Во-вторых, соединяя выводы М. Перы, М. Барады и Я. В. Барана, он обращает внимание на характерные для славян феномены «жупы» и «верви».

Итак, «основными политическими единицами, в которых славяне решали жизненные вопросы, были жупы (см. ниже), так что стать славянами означало интегрироваться в сообщество жупы. Несомненно, что этот процесс был разновидностью правового акта. Что это был за акт, можно заключить из рассмотрения его последствий (Wirkungsgeschichte). Это хорошо документировано для жупы Полица в Далмации — в горных землях близ Сплита (современная Хорватия). Жизнь в жупе Полица регулировалась специальным законом Полицы, который содержит многочисленные реликты, сохранившиеся с очень древних времен. Этот закон как «Полицкий статут» был записан в 1322 г.» (Плетерский 2015: 235).

В «Полицком статуте» упомянут и термин «вервь»; он встречается и в древнерусском своде «Русская Правда» XI в.

И, «Я. В. Баран нашел объяснение для верви из «Русской Правды» и «Полицкого статута», придя к выводу, что таким образом выстраивалось символическое пространство родственных связей, когда с помощью веревки устанавливалась линия, соединявшая близкородственные семьи и их жилища (Баран 1992; 1997). Это может означать, что слово вервь имеет три значения: социальное, территориальное и веревки как предмета. Исходя из характера использования слова вервь в «Полицком статуте» (Pleterski 2013c: 28), можно заключить, что как братья по крови имели неразрывную связь с матерью, давшей им жизнь (пуповину), так и «веревочные братья» связаны веревкой с Матерью-Землей, которая дала им жизнь. Славяне, как показано Я. В. Бараном, мерили свои земли при помощи веревки. Все, кто, делая это, вместе держали веревку, становились «веревочными братьями». Это был правовой акт, по которому чужаков включали в сообщество на равных правах, не зависимо от их кровного происхождения. Таким образом, они становились славянами» (Плетерский 2015: 235).

Чрезвычайно интересными представляются мне и рассуждения А. Плетерского о причинах генезиса и эволюции собственно керамики пражского типа.

«Узкие и высокие горшки пражского типа своей формой соответствуют термальной эффективности при приготовлении пищи в печах, имеющих отверстие сверху. Хороши для этого и сковороды. Поэтому они были естественным компонентом кухонной культуры древних славян. К югу от Дуная славяне под влиянием местной кухонной культуры начали использовать открытый очаг и на Балканах иногда полностью отказывались от печей. Горшки неизбежно становились шире, ниже, что оптимизировало их термальную эффективность для открытого очага» (Плетерский 2015: 236).

Иными словами, мы видим, что составные определяющие элементы ПК связаны более глубокой, функциональной связью – и образуют целостный комплекс не только в культурном плане. Объясняет это и то, почему эволюция пражской керамики на новых территориях шла в сходном направлении.

Наконец, существенной представляется и поддержка А. Плетерским гипотезы Даши Павлович, предложившей, что в Прекмурье (область в верховьях Дравы) славяне были уже до лангобардов. По мнению А. Плетерского, «гипотеза Д. Павлович важна, поскольку она начала разрушение широко распространенного научного мифа о связи расселения славян с аварами, сменившими в Паннонии лангобардов и подчинивших гепидов. Ее наблюдения подтверждаются датировкой с помощью 14C древесного угля из ямы SE095 на поселении Подкотом недалеко от Нова-Таблы. Верхняя калиброванная дата — 535 год» (Плетерский 2015: 241).

Важно отметить, что именно Прекмурье – это зона распространения слова «*gъlčěti (говорить), которое указывает на существование определенной праславянской диалектной группы» (Плетерский 2015: 244). Это, по А. Плетерскому, достаточно узко распространенная изоглосса (представлена в русских говорах).

И, в целом, обращает внимание А. Плетерский, словенский язык, занимая весьма ограниченную территорию, «подразделяется более чем на 40 диалектов, что больше, чем у большинства других славянских языков, в том числе тех, носители которых более многочисленны. В связи с этим немаловажен забавный комментарий покойного словенского этимолога Франсе Безлая, сделанный им в одной из своих лекций. Он сказал, что это разнообразие диалектов производит впечатление, будто каждое славянское племя послало свою делегацию в Словению» (Плетерский 2015: 230).

Соответственно, приходит к выводу А. Плетерский, «Славянское расселение нет оснований рассматривать как единую волну, затопившую всё в пределах ее досягаемости. Оно было более похоже на постепенное, но очень упорное перемещение и расселение малых групп. Если первые славяне в Прекмурье были уже в 1-й половине VI в., то древнейшие кремационные погребения в Восточноальпийской области относятся к VII в., а в глубине Истрии славяне появляются только к концу VIII в.» (Плетерский 2015: 244).

Останавливаясь на этом, перейдем от территории Словении – к Сербии. Точнее – к территории северной Иллирии и Далмации, для начала.

Как указывает один из современных патриархов сербской археологии, «славяне появились на правобережье Сербского Подунавья и в ряде городов Северной Иллирии не позднее 580-х гг., а в Далмации в V—VI вв.» (Янкович 2015: 249).

Характеризуя наиболее ранний пласт находок, Дж. Янкович отмечает, что они, по всей видимости, были связаны с расселением славян к югу от Дуная «по договоренности с Империей» (Янкович 2015: 252). В частности, указывает он здесь же, пальчатые «фибулы, связываемые со славянами, на территории Империи обнаружены в городах и крепостях, а не на простых поселениях или могильниках».

В связи с пальчатыми фибулами он останавливается на проблеме их славянской атрибуции – поскольку, в ряде работ последних лет тот же Ф. Курта усомнился в их славянской атрибуции.

По этому поводу Дж. Янкович отмечает: «особенности археологических памятников (поселения и превалирующие могильники по обряду кремации) — недостаточное основание для гиперкритицизма (иногда не связанного с наукой). Тем более что он противоречит однозначным сообщениям письменных источников. Например, известно, что посланники франков обрядились в славянскую народную одежду, чтобы их принял князь Само (Фредегар, Хроника: 68)» (Янкович 2015: 251).

И. Станчу касательно пальчатых фибул (типов, связанных Й. Вернером со славянами) замечает: «Все же, в полиэтничной среде Аварского каганата они кажутся характерными для чужого населения, а многие из них выявились на территориях, населенных ранними славянами (Fiedler 2010: 240—243)» (Станчу 2015: 187, прим. 46).

Я бы к этому добавил, что Мазурское Поозерье (находки из которого акцентирует Ф. Курта по отношению к ряду типов пальчатых фибул – предлагая их балтскую атрибуцию) тоже в общем относится к балто-славянскому ареалу.

В целом, статья Дж. Янковича имеет монографический характер; в ней представлены, с разной степенью подробности, раннеславянские древности (в первую очередь керамика, а также фибулы) из 91 пункта, располагающихся на значительной территории от реки Сава до Эгейского моря (Янкович 2015: 250, карта). Надо признать, впечатляет, какой объем информации умудрился вместить Дж. Янкович в рамках хоть и большой, но все же статьи.

Отдельно отмечу, что значительное внимание уделено в статье проблеме расселения сербов в Далмации и Иллирии.

Следующая статья представлена Д. Радичевичем, и посвящена именно Сербскому Подунавью. Она построена по принципу «аналитическая часть плюс каталог» — в котором дана подробная характеристика рассматриваемых памятников.

Из этого региона на сегодняшний день происходят 13 раннеславянских поселений (Радичевич 2015: 286, рис. 1). По заключению Д. Радичевича, «Присутствие славян в северных районах Карпатского бассейна в 1-й половине VI в. археологически подтверждается распространением памятников, отнесенных к пражской культуре (Гавритухин 2009: 14, там же литература). Немалое число таких памятников в северной части Карпатского бассейна от верховьев реки Тиса до Западной Словакии принадлежит к ранней фазе этой культуры (Fusek, Olexa, Zábojnik 2010: 337—363; Fusek, Zábojník 2003: 319—337; 2010: 155—167). По имеющимся данным, на рассматриваемой в этой работе территории подобных находок пока нет» (Радичевич 2015: 302).

И, согласно Д. Радичевичу, датировать раннеславянские памятники Сербского Подунавья следует не ранее второй половины VI в. н. э.

Особое внимание обращает он на находки раннеславянских древностей из византийских крепостей региона: «По-прежнему как самые ранние артефакты, соотносимые со славянами, жившими в южных областях Сербского Подунавья, принимаются лепные керамические изделия из византийских крепостей, расположенных вдоль границы. … Эти находки связывают со склавинами и антами, состоявшими на службе Империи. С этим же периодом и населением связывают ряд типов пальчатых фибул, распространение которых обычно соотносится с появлением лепной керамики в византийских крепостях и наиболее ранними славянскими поселениями на открытом пространстве» (Радичевич 2015: 302-303).

В связи с пальчатыми фибулами Д. Радичевич замечает: «некоторыми авторами отрицается славянское, а подчеркивается балтское происхождение фибул типа IJ по И. Вернеру (Curta 2009: 125, 131, Fig. 2), для экземпляров, найденных в Нови-Бановцах и Стеневаце, более приемлемой кажется традиционная интерпретация, относящая их к славянам, и соотнесение с заключительным этапом переселения славян в междуречье Дуная, Савы и Дравы» (Радичевич 2015: 303).

И, наконец, по его мнению: «Вероятно, славяне были привлечены к защите византийских границ в области Аквиса после 585 г., когда византийское население пострадало в результате аварского похода» (Радичевич 2015: 304).

Остановившись на этом, перейдем к завершающей – но не менее интересной статье тома. Тем более, что она посвящена вопросу, изучение которого находится во многом в начальной стадии.

Итак, заключает том статья болгарского археолога Н. Хрисимова, посвященная Нижнему Дунаю – конкретно территории Болгарии и румынской Добруджи. Она также построена по принципу «аналитическая часть плюс каталог».

Обобщая результаты своего исследования, Н. Хрисимов пишет: «Обзор славянских материалов показывает следующие тенденции: — Находки керамики пеньковского типа происходят исключительно из византийских крепостей, что подтверждает тезис о том, что первая волна славянских поселенцев в Византии была в основном федератами. Находки этой керамики могут быть соотнесены только с первым поколением инфильтрантов. Следующее поколение вряд ли могло быть связано с подобным низким уровнем материальной культуры. Преобладание керамики пеньковского типа (особенно на территории Добруджи) может напрямую отражать присутствие носителей пеньковской культуры с территории современных Молдовы и Украины» (Хрисимов 2015: 309).

Согласно карте (Хрисимов 2015: 311, рис. 1), что раннеславянские древности происходят из пунктов вдоль всего правого берега Нижнего Дуная — от Железных Ворот до устья Дуная. Половина из них сконцентрирована в Добрудже.

Причем, И. Хрисимов специально оговаривает: «предлагаемый каталог требует существенного пополнения ввиду постоянных новых находок раннеславянской керамики в активно изучаемых ранневизантийских крепостях Северной Добруджи и немалого числа неопубликованных материалов из Болгарии» (Хрисимов 2015: 313).

Необходимо также оговорить, что Н. Хрисимов ограничивается здесь исключительно самым ранним пластом раннеславянских древностей. И не затрагивает памятников типа Хлинча I – Попина – Гарван и Вылчедрым — Якимово, которые связаны со второй волной заселения славянами территории Болгарии (Хрисимов 2015: 313).

Что касается количественной характеристики самого раннего пласта славянских древностей на территории Болгарии и Добруджи, то количественно он незначителен. Так, «По мнению М. Комши, в Диногеции присутствует лепная керамика как пражской, так и пеньковской культур, их общая численность — 2% от общего числа керамики из крепости (Comşa 1999: 302—303)» (Хрисимов 2015: 317).

Однако, Н. Хрисимов справедливо обращает внимание, что подобная материальная культура должна была характеризовать лишь первое поколение инфильтрантов – которые неизбежно должны были быстро принимать существенно более высокую материальную культуру Империи. То есть, в данном случае мы имеем дело с осознанием пределов возможностей археологии выявить очевидное по данным письменных источников (и конечному результату – славянизации региона) проникновение славян – склавинов и особенно антов, — на территории к югу от Дуная уже в первой половине VI в. н.э.

Итак, вот, в самом общем виде, как выглядит раннеславянская археология Подунавья сегодня.

Однако я хотел бы отдельно остановиться еще на одном вопросе, который так или иначе затрагивали ряд авторов данного тома – в первую очередь А. Плетерский, Н. Профантова и Д. Елинкова.

Я имею в виду вопрос, сформулированный тем же А. Плетерским как «кто такие славяне?».

В данном случае я хотел бы сконцентрироваться на проблеме этимологии и соотношения этнонимов склавины и славяне. Ее прояснение, очевидно, имеет решающее значение и для прояснения проблем славянского этногенеза, и для того, чтобы понять механизмы славянизации (достаточно быстрой – хотя, как я уже говорил выше, существенно более медленной, чем многие это представляют) значительных просторов Центральной и Восточной Европы.

Склавины и славяне: проблема этимологии и соотношения этнонимов.

Итак, наиболее принятая (если не общепринятая) в научном мире этимология этнонима славяне следующая: «Семантически лучше подкреплено другое объяснение этого имени, которое выводит его из протославянского *slovo — «слово». Славяне, таким образом, были людьми, с которыми мог говорить каждый, кто понимал их язык. В пользу этого мнения свидетельствует тот факт, что славяне называли своих западных германских соседей *němьci — «немцы», что означало людей, которые не говорят (Snoj 1997: 582; с новыми доказательствами: Schallert, Greenberg 2007: 13). Славяне, поэтому, должны были быть братьями по языку» (Плетерский 2015: 231).

Вот как это формулировал Д. А. Мачинский: «Сам этноним *slavēne, возможно, говорит о выраженном самосознании его носителей. Он восходит (с наибольшей вероятностью) к балтославянскому *šlaṵ- ‘звать, называть’, продолжающемуся в общеславянском slovo ’слово‘, sluti ‘слыть, быть тем, о котором говорят, быть знаменитым’, slava ‘слава, хвала’, а также в латышском slava ‘слава, хвала’, литовском šlovė ‘слава, хвала’. Таким образом, самоназвание *slavēne могло означать либо ≪обладающие речью (словом)≫, в отличие от неких иноязычных соседей (например, бастарнов и сарматов), либо ≪те, о ком говорят≫ (Тохтасьев 1998; Кулешов 2008; Мачинский 2008)» (Мачинский 2009: 475).

К этому он добавляет также существеннейшее уточнение.

Именно: «До недавнего времени общепринятой была реконструкция этого древнейшего имени как *slověne, но в последнее время выдвинута другая аргументированная реконструкция, основанная на формах бытования и транскрипции исходного этнонима в соседствующих иноязычных традициях (греческой, латинской, германской, венгерской), а также на данных топонимики, сопоставляемых со свидетельствами письменных источников и археологии. Согласно с вышеозначенными данными древнейшее самоназвание следует реконструировать для I – середины IX в. как *slavēne (*slavēnai), с вероятным вариантом *slavāne (*slavānai), при возможном существовании краткой бессуффиксной формы *slavai (основа *slav-) (Тохтасьев 1998: с. 30–31; Кулешов 2008; Мачинский 2008). Лишь примерно с VIII–IX вв. огласовка этнонима стала принимать форму *slověne, которая постепенно возобладала после середины IX в. и адекватно отражена в ранних памятниках славянской письменности и этнониме «словěне» (ильменские)» (Мачинский 2009: 472).

Однако, здесь есть проблема.

То, что под склавинами византийские источники подразумевали именно славян – сомнений не вызывает. Пытаться это отрицать – это пытаться отрицать очевидные вещи.

Но, каким же образом возникла форма склавины?

Традиционное объяснение, которое здесь предлагает и Д. А. Мачинский – что это результат греческого искажения: «В этнониме Σταυανοί, после привлечения данных топонимики и археологии, с уверенностью усматривается искажённый выпадением буквы λ этноним *slavēne/slavāne в греческой огласовке и транскрипции со вставным τ между σ и λ (Шафарик 1837–1848; Lowmiański 1964; Иванов, Топоров 1980; Мачинский 1976; 2008; Мачинский, Тиханова 1976)» (Мачинский 2009: 473). Совсем недавно эта точка зрения была развита П. В. Шуваловым: «… северная часть третьей карты, использовавшейся Птолемеем, была написана староримским курсивом. Эта гипотеза может помочь идентифицировать два народа: ставанов и кареотов. Действительно, судя по табличкам из Виндоланды, одна из двух распространённых форм латинской буквы L, а именно т.н. «короткая» форма легко могла быть спутана с буквой T» (Шувалов 2013: 75).

Однако, такое объяснение наталкивается на ряд противоречий.

Именно, уже сам Д. А. Мачинский отмечает: «Первоначально он должен был выглядеть как στλαυανοί – форма, близкая к зафиксированным в рукописях, восходящих к текстам VI в., греческим формам вроде Στλαβηνοί, Σθλαυηνοί (Свод 1 1994: с. 465) или латинским формам со вставным «с» во франкских рукописях IX в., восходящих к анналам начала IX в., – sclavani, Sclavania (Свод 2 1995: с. 447, 464–466)» (Мачинский 2009: 473).

На аналогичный факт (хоть и в другом контексте) обращает внимание Н. Профантова: «Иногда вызывает скептицизм нередкая интерпретация этнических имён Veneti — Winidi, например, приведенных в хронике Фредегара под 623/624, 631/632, 633/634 гг., как иного названия славян, помимо греч. Sklavinoi (см., например: Curta 2008). Однако, отмечу, что в пассаже о Дерване упоминается воевода сербов из рода славян и что в хронике Фредегара есть формулировка: «Sclavi, cognomento Winidi, quorum regnum Samo tenebat; Samo regem Sclaworum» (Fredegarius 1966: 21, 23)» (Профантова 2015: 98).

Конечно, мы могли бы предположить, что эти западноевропейские хроники в данном случае восприняли византийскую традицию. Однако, на мой взгляд, это будет заведомо слабым объяснением.

Тем более, что хорошо известный факт: арабские источники именовали славян — сакалиба. То есть, также отражали в своей передаче этнонима наличие звука \к\.

Следовательно, наиболее простое и непротиворечивое объяснение всех этих фактов следующее:

Изначальной формой этнонима славяне было ‘стлавене’ – которое и дало формы склавене и славене, славяне, словене.

Лингвистическое подтверждение такой эволюции этнонима достаточно очевидно – и вытекает из закономерностей эволюции праславянских *tl, *dl.

Именно: «Как уже давно установлено, в древнепсковском диалекте *tl, *dl дали kl, gl. В псковских источниках многократно встречаются перфекты типа блюглись, повегле «повел», въсъгли «сели», сустръкли «встретили», учкле «учел» и др. Тот же эффект обнаруживается в ряде существительных, в частности, жерегло «узкий пролив», жагло «жало», ёгла, егль «ель», клещь «лещ», мочигло «болото» и др., в многочисленных топонимах (как собственно псковской, так и новгородской территории) Жерегло, Жаглово, Виглино, Еглы, Еглино, Раглицы, Сеглицы, Суглица и др. См. Лингв., § 36 (там же о литературе вопроса), Изуч. яз., § 5, Николаев 1989: 190). В вост.-новг. говорах, как и в наддиалектном древнерусском, *tl, *dl дали l: блюлись, повелъ, сустръли, жало, ель, лещь и т. д.» (Зализняк 2004: 49).

Таким образом, появление формы Sklavinoi в византийских источниках связано с тем, что ранее всего в контакт с византийцами вступили именно те группы славян, для которых, как и для носителей древнепсковского диалекта, был характерен переход праслвянских *tl, *dl – в kl, gl.

А также, видимо, и эволюция праславянских *tj, *dj – в k’], g’] (Романчук 2014). Характерные рефлексы праславянских *tj, *dj как k’], g’] наблюдаются в некоторых южнославянских (македонский) идиомах. А также, как показал С. Л. Николаев, и в том же древнепсковском диалекте (Зализняк 2004: 48-49).

Действительно, как указывает Андраш Золтан: «… вопреки всем усилиям Е. А. Хелимского представить этот панноно-славянский диалект однородным, детальное изучение материала позволяет предположить как минимум два славянских диалекта в центральных областях Карпатского бассейна. Одним из них был, несомненно, описанный Е. А. Хелимским паннонославянский, переходный диалект между языковыми предками сегодняшних словенцев и хорватов, с одной стороны, и мораван и словаков – с другой» (Золтан 2013: 211).

И, для нас существенно, что “с западнославянскими языками роднит панноно-славянский и сохранение праславянского сочетания *dl (в отличие от южных славян, где *dl > l), что в венгерском отражается как ll: *vidla > villa ‘вилы, вилка’, *motovidlo > motolla ‘мотовило’); по мнению Е. А. Хелимского изменение *dl > ll совершилось уже в панноно-славянском (ХЕЛИМСКИЙ 1988: 359)» (Золтан 2013: 212).

С другой стороны, в этом панноно-славянском диалекте «… на южнославянские языки, точнее на язык предков хорватов и словенцев указывает судьба праславянских сочетаний *tj и *dj: рефлексом *dj в венгерском выступает gy d’ (ср. с.-х. đ): венг. megye ‘медье (административная единица)’ < прасл. *medja (ср. с.-х. mèđa), венг. ragya ‘язвина (на коже)’ < прасл. *rъdja (ср. с.-х. §đa), a рефлексом *tj – ty t’] или cs č] (ср. с.-х. ć, словен. č): венг. parittya ‘праща’ < панноно-слав. *pratja < раннепрасл. *portja (ср. с.-х. prÄća, словен. práča), венг. lencse ‘чечевица’ < прасл. *lętja (ср. с.-х. lÊća, словен. léča)» (Золтан 2013: 212).

Таким образом, мы видим, что панноно-славянский диалект, носителями которого выступала по крайней мере одна из групп склавинов, вступивших во взаимодействие с византийцами, действительно демонстрирует во всяком случае «сохранение праславянского сочетания *dl». В Восточном же Прикарпатье (имея в виду и высказанные ранее предположения (Романчук 2014)), надо думать, располагалась та группа склавинов, именно контакт с которой в первую очередь привел к привел к появлению византийского Sklavinoi.

Аналогичным образом, думаю, следует расценивать и появление формы сакалиба в арабских источниках. И, тот факт, что сакалиба иногда переносилось арабскими источниками и на волжских булгар, свидетельствует, полагаю, что и носители Именьковской культуры (были ли они по языку славянами, или же балто-славянами – как полагает В. В. Напольских) – в качестве самоназвания использовали этноним ‘стлавене’.

Какова, однако, в таком случае, этимология этнонима славяне?

В этом сложнейшем вопросе я хотел бы набросать лишь самые предварительные наметки тех перспектив, которые вытекают из предлагаемой мной гипотезы.

Итак, как мне кажется, здесь следует исходить, во-первых, из общеизвестных сведений письменных источников (Иордан) о том, что склавины, как и анты – это ветви венедов, происходят от одного, венедского корня. Как замечал Д. А. Мачинский, «вероятно, тот этнокультурный массив, который Тацит обозначает этнонимом «венеты», включал не только славен, но и родственных им балтов на севере – носителей днепро-двинской культуры» (Мачинский 2009: 476). И я в этом с ним полностью согласен – полагая необходимым рассматривать ситуацию даже шире (Романчук 2014а: 352).

Во-вторых, как очевидно свидетельствует этноним вятичи, а также анты (Грацианский 2012), этноним венеды был не только германским названием славян – но и самоназванием некоторых ветвей славян.

Отсюда, как мне кажется, представляется справедливым допустить, что этноним ‘стлавене’ следует этимологизировать, исходя из его двухкомпозитности: Stla-Vene.

Впрочем, еще раз оговорю, что я предлагаю последнее лишь как сугубо предварительное допущение – которое требует дальнейшего прояснения и аргументации.

Итак, вот каковы те соображения, которые я хотел бы высказать в связи с этимологией этнонима славяне и его соотношения с формой склавины.

Литература:

Балановский О. П. 2015. Панорама народов на фоне Европы. Восточные и западные славяне (серия II). http://генофонд.рф/?page_id=5467

Балановский О. П. 2015а. Панорама народов на фоне Европы. На севере Балкан (серия IV). http://генофонд.рф/?page_id=5561

Гавритухин И. О. 2009. Понятие пражской культуры. В: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. ТГЭ XLIX. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 7—25.

Гавритухин И. О. 2015. Дунайский «страт» раннеславянской археологии. От редакторов этого номера. Stratum plus, 5: 17-26.

Грацианский М. В. 2012. О происхождении этнонима «анты». Византийский временник 71 (96), 27—39.

Губарев О. Л. 2015. «Неонорманизм» или неоантинорманизм? Stratum plus, 5: 351-356.

Елинкова Д. 2015. К изучению культуры с керамикой пражского типа на территории Моравии: формирование и особенности. Stratum plus, 5: 117-150.

Елинкова Д., Гавритухин И. О. 2015. Любор Нидерле (1865—1944). Stratum plus, 5: 27-34.

Зализняк А. А. 2004. Древненовгородский диалект. Москва: Языки славянских культур.

Золтан А. 2013. Славянские диалекты Карпатского бассейна во время прихода венгров (IX в.). Studia Slavica Hung. 58/1, 209–218. DOI: 10.1556/SSlav.58.2013.1.18

Казанский М. М. 2015. Вооружение и конское снаряжение славян V—VII вв. Stratum plus, 5: 43-96.

Клейн Л. С. 2015. Ленинградский неонорманизм — в самом деле? Stratum plus, 5: 345-350.

Мачинский Д. А. 2009. Некоторые предпосылки, движущие силы и исторический контекст сложения русского государства в середине VIII – середине XI в. В: В: Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. ТГЭ XLIX. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 460-538.

Петрухин В. Я. 1996. «Дунайская прародина» и расселение славян. В: Концепт движения в языке и культуре. Москва, с. 371-383.

Петрухин В. Я. 2015. Любор Нидерле и начало славян. Stratum plus, 5: 35-40.

Плетерский А. 2015. Ранние славяне в Восточных Альпах и на соседних землях. Stratum plus, 5: 227-248.

Профантова Н. 2015. Славяне на территории Чехии и их контакты в VI—VII вв. Stratum plus, 5: 97-116.

Радичевич Д. 2015. К изучению раннеславянских памятников Сербского Подунавья (вопросы хронологии и этнокультурной принадлежности). Stratum plus, 5: 285-308.

Романчук А. А. 2014. Булаештский говор и рефлексы праславянских сочетаний *tj и *dj. В: Мартинова Г. І. (відп. ред.). Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць 5. Умань: Візаві, 47—54.

Романчук 2014а. Спор о древненовгородском диалекте в контексте варяго-русской дискуссии. Stratum plus, 5: 345-356.

Руссев Н. Д. 2009. Карпатский край – «общеславянское гнездо». Русин 3(17): 6-20.

Станчу И. 2015. Ранние славяне в румынской части Карпатского бассейна. Stratum plus, 5: 163-216.

Фусек Г. 2015. Древнее славянское население на территории Словакии. Stratum plus, 5: 151-162.

Хрисимов Н. 2015. Раннеславянские памятники в северо-восточной части Балканского полуострова. Stratum plus, 5: 309-343.

Шувалов П. В. 2013. Три карты Европейской Сарматии Клавдия Птолемея. Stratum plus,4: 75-90.

Шувалов П. В. 2015. Разные славяне в «Стратегиконе» Псевдо-Маврикия. Stratum plus, 5: 217-224.

Янкович Дж. 2015. О славянизации Северной Иллирии и Далмации. Stratum plus, 5: 249-284.

Curta, F. 2001. The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500—700. Cambridge: Cambridge University Press.

1.Также, отмечает М. М. Казанский, «мною учтены памятники, на которых румынские археологи выделяют славянский элемент в материальной культуре (см. Teodor 1994)» (Казанский 2015: 44). Равно как и наиболее поздние памятники Киевской культуры.

Однако, он не учел здесь древности «других лесных культур Восточной Европы V—VII вв., таких как Тушемля — Банцеровщина, памятники удомельского типа или культура псковских длинных курганов, славянство которых не исключено, но нуждается в развернутой аргументации. Не учтены древности Среднего Поволжья, относимые рядом исследователей к кругу славянских. Такая смелая атрибуция, на мой взгляд, также требует дополнительного обсуждения» (Казанский 2015: 44, прим. 5).

На мой взгляд, в том, что касается памятников удомельского типа и Псковских длинных курганов, здесь М. М. Казанский проявляет необоснованный гиперкритицизм – который, к тому же, идет в разрез с его же более ранними выводами.

Что касается Именьковской культуры: на мой взгляд, независимо от того, считать ли ее исходно славянской, или же «балто-славянской» в языковом отношении – что скорее (см. работы В. В. Напольских), не вызывает сомнения следующее. Во-первых, что она возникает в результате и общем русле тех же событий, которые, в конечном итоге, привели к возникновению бесспорно славянских археологических культур. И, во-вторых, кажется достаточно ясным, что самоназванием ее носителей был именно этноним склавины.

Ниже я на последнем вопросе еще остановлюсь.

2. Я не буду касаться здесь ряда статей, которые также представлены в томе – но имеют вводный характер, или посвящены иной теме. В частности, поскольку том посвящен Любору Нидерле, то во вводной части ему были предпосланы очень интересные статьи об этом выдающемся исследователе — И. О. Гавритухина и Д. Елинковой (Гавритухин, Елинкова 2015) и В. Я Петрухина (2015). В финальной части тома размещены две статьи — (Клейн 2015) и (Губарев 2015), — которые посвящены полемике норманнистов и анти-норманнистов.

3. «Типологический анализ керамики из комплексов на поселениях позволил выделить три фазы, различающиеся количественным соотношением типов керамической посуды (Jelínková 1990: 251 и сл.)» (Елинкова 2015: 119).

4. Развивая эту мысль, он указывает на «... новые перспективы и в понимании лангобардских могильников на территории Венгрии (Сент-Эндре и др.), где известны сосуды, аналогии которым характерны для пражской культуры». И, по его мнению, «следует учесть и присутствие в немалом количестве пражской керамики на ряде памятников в зоне Аварского каганата, сменившего в Паннонии лангобардов, которое сейчас уже не вызывает сомнений. Показателен могильник Колькед–ФекетекапуА, в ранней зоне которого («раннеаварский» период I; ок. 568 г. — 620/640-е гг.) наряду с посудой, сделанной на гончарном круге, и лепной германской, много керамики пражского типа (обзор и литературу см. в: Гавритухин 2001). Пражская керамика есть и на расположенном неподалеку поселении (к сожалению, оно не опубликовано). Отметим и погр. 39 (Гавритухин 2001: рис. 27; 58), соотнесенное Петером Штадлером именно с лангобардами, что не вызвало возражений специалистов. По мнению Аттилы Киша, автора раскопок в Колькеде, этот комплекс памятников связан с гепидами … Однако это не исключает наличия субстратного славяно-лангобардского населения, а удивительное однообразие погребального обряда свидетельствует о синтезе культур задолго до того, как начал функционировать этот могильник. Причем он справедливо относится к числу наиболее ранних среди памятников, связываемых с Аварским каганатом» (Гавритухин 2015: 20-21).

5. Хотя, надо заметить, вызывает удивление его попутное утверждение, что «современные территории Богемии и Моравии следует исключить из дискуссии, потому что присутствие там славян в первой половине VI в. не доказано (Curta 2008a: 671—682; Jelínková 2012; статьи Нади Профантовой и Дагмар Елинковой в этом номере Stratum plus)» (Станчу 2015: 164, прим. 1) — равно как и «территории Словакии». Поскольку, стремясь к максимальной осторожности выводов, и Д. Елинкова, и Н. Профантова, и Г. Фусек одновременно именно и постарались показать, что заселение этих территорий ранним славянами следует отнести еще к первой половине VI века – если не ранее.

Существенно здесь и то, что сам И. Станчу отмечает, что «сумма доступной на данный момент информации указывает на важную роль всего Верхнего Потисья в качестве связующей и транзитной территории между регионами, располагающимися к северу от Карпат, и северо-восточным сегментом Карпатского бассейна» (Станчу 2015: 203).

6. Подчеркну: на самом деле речь идет о максимально, и даже гипер-осторожной датировке. Сам И. Станчу в разных местах статьи рассматривает данные, которые отчетливо склоняют к мысли о более раннем проникновении славян на эти территории и в целом в северо-восточную часть Карпатской котловины.

7. Процитирую также: «Не так далеко от места впадения Тисы в Дунай (до 567/568 г. эта территория находилась под контролем гепидов), в Унип–Дялул Четэцуйка (коммуна Сакошу-Турческ, долина Тимиша) было недавно обнаружено поселение с землянками и печами, вырезанными в глиняном останце, вероятно, иллюстрируя наличие горизонта, который может быть аналогичным рассмотренному горизонту памятников с северо-запада Румынии, а также Мунтении или расположенной по соседству Олтении (рис. 23: 4, 5). Предварительная информация о памятнике указывает, судя по всему, на наличие исключительно лепной керамики (пражского облика). Поселение было датировано VI—VII вв. и связано с группой раннеславянского населения (Bejan, Măruia, Micle 2011; Măruia, Bolcu, Horak 2013: 306—307; Vlad et al. 2014: 29—30, 78—79). Все же, если жилища с аналогичными печами и с вальками известны на большей части пространства, затронутого миграцией ранних славян (Stanciu 2011: 158, fi g. 47), то опубликованные несколько целых сосудов не могут считаться репрезентативными для отнесения керамического комплекса к традиции памятников пражского типа (рис. 23: 1—3). … Если там и в самом деле была обнаружена лишь лепная керамика, тогда связи этого поселения с памятниками северо-запада Румынии могут быть весьма вероятными, аргументируя высказанные раннее предположения о продвижении славянских групп вдоль Тисы до Дуная» (Станчу 2015: 201).

8. По замечанию И. О. Гавритухина: «К сожалению, в итоге в предполагаемом нами «панно» остались незаполненными две важные «клетки» — о славянах на основной территории Аварского каганата и о памятниках, расположенных севернее Нижнего Дуная, прежде всего, в современной Валахии (т. н. культура/группы Ипотешть — Кындешть — Чурел). По разным причинам авторы, с которым имелась предварительная договоренность, не смогли представить тексты к нужному сроку» (Гавритухин 2015: 18).

Приведу здесь и оценку степени изученности этой культуры, которую И. О. Гавритухин выразил в личном письме (14.11.2015): «В отношении Ипотешть — Кындешть. На мой взгляд, ни одна из работ, которые я знаю, не годится для того, чтобы хотя бы приближенно представить себе этот феномен».

9. Н. Д. Руссев привел убедительные доказательства, впрочем, и крайне весомого вклада в т.н. Цара де Жос (Нижней стране; одна из двух основных частей, на которые делилось средневековое Молдавское княжество) третьего компонента – «татар».

10. Здесь А. Плетерский уделяет внимание и критике подхода Ф. Курты и его последователей. Особо стоит отметить, что, по его мнению, один из существеннейших недостатков этого подхода – это «недостаточное знание адептами концепции конкретных материалов, что приводит к произвольным интерпретационным выводам (Sokol 2011)» (Плетерский 2015: 232).

11. Надо заметить, что даже если говорить о Европе, то это не сугубо славянская традиция. Как давно обратила внимание Е. М. Штаерман, пассаж Цицерона о том, что римляне «пребывали в рабстве» у Юлия Цезаря (т.е., под его властью как диктатора) «дольше, чем обычно для честных и дельных пленных», подразумевает наличие некогда и у римлян традиции обращать пленных в рабство лишь на время.