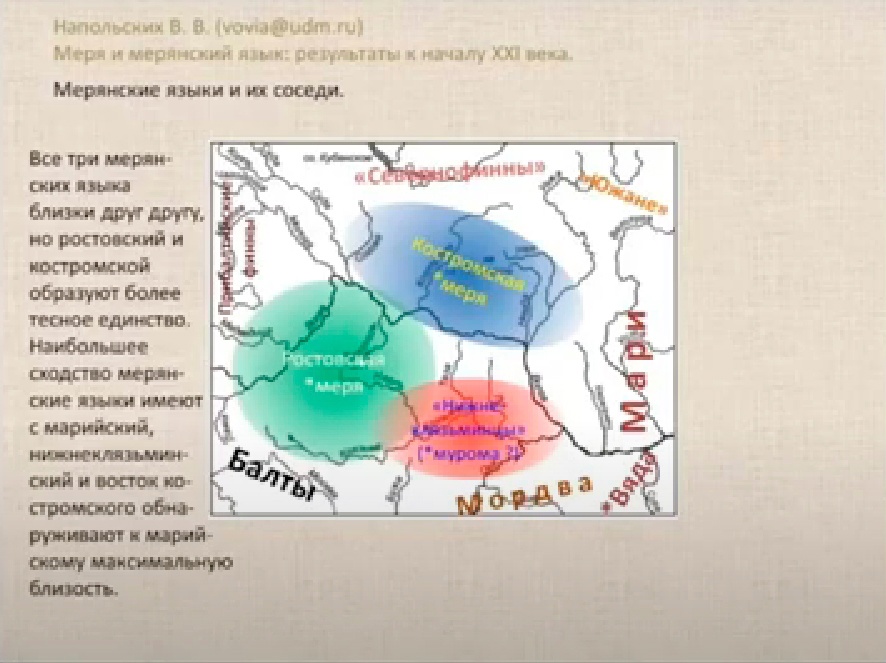

В статье продолжается рассмотрение реконструированного ранее автором и А. В. Савельевым этнонима *märə, отразившегося в самоназвании марийцев и в названиях летописных мери и муромы.

В финно-угроведческой литературе его принято возводить к деривату арийского *márya- ‘юноша, воин’, однако в связи со сложившейся традицией конкретный арийский источник этого этнонима, время и обстоятельства заимствования не уточняются. Мар .-мер. *märə не может рассматриваться как этноним со значением ‘человек, мужчина’, поскольку подобная семантика выглядит анахронистично с точки зрения типологии этнической номинации. Это слово должно было быть заимствовано как соционим с дополнительной коннотацией ‘муж, супруг’ в язык-предок марийского и мерянского примерно в I тыс. до н. э. Ар. *márya- представляло собой специфический термин, обозначавший класс свободных (возможно, знатных) молодых людей, объединенных в воинские сообщества, в которых они должны были совершить необходимые подвиги для получения социального статуса, дающего право жениться (отсюда значения ‘жених, супруг’). В индоарийских (включая митаннийский арийский) языках основным стало значение ‘воин’ и ‘знатный юноша’. У иранцев возникли пейоративные значения (‘злодей; раб’) и сохранилось значение ‘муж, супруг’. Более вероятным источником — как по времени заимствования, так и исходя из семантики — является восточно-среднеиранский.

Проблема слабой представленности ар. *márya- в восточноиранских языках — почти исключительно в значении ‘раб, слуга’ — снимается приводимой в статье этимологией осет. bal ‘группа, отряд, шайка, стая (волков)’ из алан. *mal- < *márya-: предполагается заимствование в прамарийско-мерянский из языка скифо-сарматского круга в середине I тыс. до н. э. (до перехода *-ry- > -l-). Более позднее тюркское название марийцев *čermiš (чув. śarmis, тат. čirməš > рус. черемис) < тюрк. *čär ‘воевать, сражаться’ может быть калькой этого старого этнонима.

К иранской этимологии этнонимов мари, меря, мурома.

В статье, продолжением которой является данная работа [Напольских,Савельев 2023], было показано, что самоназвание марийцев мар. *märə (> г. marə, л. mari(j)) вместе с этнонимами меря (< *märə) и мурома (< *mü rə-/*murə-)1 восходит к единой праформе *märə, что, помимо вытекающей из анализа субстратной топонимии гипотезы о близком родстве языков этих групп, свидетельствует об их этнической близости и общности их происхождения. Уже более ста лет самоназвание марийцев рассматривается как заимствование из какого-то рефлекса ар. *má rya- ‘юноша, молодой воин’ [Munkácsi 1901: 456; Joki 1973: 280], и, по-видимому, этот же источник можно предполагать и для более древнего марийско-мерянского *märə2.

К сожалению, в финно-угроведении сложилась не очень приятная традиция, когда арийские заимствования в финно-угорских языках рассматриваются без попыток уточнения конкретного языка-источника, как если бы язык южных соседей финно-угров в степях и лесостепях от Оби до Дона был всегда един —и вполне достаточно определить его, например, как иранский.

Естественно, для древнейших этапов контакта это в известной мере оправданно (в силу отсутствия источников), но начиная по крайней мере со скифского времени возможность выбора между историческими иранскими идиомами, так или иначе нам известными, уже появляется (см., например, острую дискуссию о скифском языке [Витчак 1992; Иванчик 2009; Кулланда 2011]).

К ранним работам [Штакельберг 1893; Munkácsi 1901] этот упрек относить не приходится, да и их авторы в вопросах поисков арийского прототипа финно-угорского слова отталкивались скорее от примеров из конкретных арийских языков — в силу хотя бы недостаточно продвинутой финно-угорской и арийской реконструкции.

Первые попытки уточнения арийского источника были проделаны в [Jacobsohn 1922], где было задано основное направление такого рода разработок в финно-угроведении: определение относительной хронологической стадии языка-источника того или иного финно-угорского корня от праиндо-иранского до аланского (древнеосетинского).

Окончательное выражение данный подход приобретает в обобщающей монографии А. Йоки [Joki 1973] и в ригористическом компендиуме К. Редеи [Rédei 1986]. Предполагалось, что арийско-финно-угорские (или даже индоевропейско-уральские) контакты происходили более или менее непрерывно в ходе плавной эволюции языка южных соседей финно-угров по линии: праиндоевропейский — ранний праарийский (Frühurarische, до общеарийского перехода *e, *o > *a) — праарийский — ранний праиранский (Frühuriranische, до общеиранского перехода *s > *h, *ś > *s) — праиранский (Uriranische) — древнеиранский — среднеиранский (под последним мог имплицитно подразумеваться аланский / древнеосетинский). Считалось достаточным продемонстрировать возможность отнесения арийского этимона к одной из этих стадий, проиллюстрировав это примером из соответствующего древнего языка или реконструкцией.

Отказ от попыток конкретизации языка-источника сослужил плохую службу, поскольку искусственное построение привело самих его создателей к оперированию выдуманными сущностями. С самого начала было ясно, что такая схема непрерывных арийско-финно-угорских контактов не соответствует материалу: прежде всего, отсутствует возможность говорить о праиндоевропейских заимствованиях (их, по всей вероятности, просто нет) и о «раннем праиранском» с сохранявшимися *s и *ś — очевидно, что контактирующие с финно-угорскими арийские идиомы на этой ранней стадии принадлежали к индоарийской, а не к иранской группе [см. подробнее: Напольских 2018а: 122–138].

Кроме того, отсутствие привязки арийских этимонов к конкретным зыкам искажало историческую картину и по сути лишало выводы эвристической ценности: предлагаемая реконструкция выглядела примерно так, как если бы слова, восходящие к латыни в русском языке, этимологизировались бы не как попавшие в русский через французский, немецкий, польский, английский и другие языки, а только аттестовались бы как соответствующие периоду золотой латыни, романскому праязыку, старофранцузскому и современному французскому языку. Понятно, что культурно-исторические импликации такого анализа, мягко говоря, не совсем точно отражали бы и реальную историю внешних контактов русского языка, и его внутреннюю эволюцию.

Сохранение обозначенной тенденции и сегодня не дает возможности уточнить реальную историю арийско-финно-угорских контактов. Более того, в связи с отказом от конкретизации языка-источника ситуация становится даже хуже: если в ранних работах (см. выше), в силу, может быть, неизбежной наивности их авторов, хотя бы рассматривались ближайшие аналоги в исторически известных языках (А. Йоки во многих случаях даже учитывает эти данные), то в новейших исследованиях такие попытки практически незаметны.

Так, изданная посмертно диссертация Х. Катца [Katz 2003], несмотря на изощренную этимологическую эквилибристику автора, в плане исторических выводов не дает практически ничего, поскольку 90 % всех рассматриваемых им заимствований интерпретируются как «ранние праарийские» (frühurarische)3.

Недавняя диссертация С. Холопайнена [Holopainen 2019] следует в целом схеме А. Йоки и К. Редеи и, несмотря на тщательную критическую проработку материала с учетом современных тенденций в финно-угроведении, не меняет ситуацию: результат анализа формулируется автором в виде «индо-иранское заимствование» (an Indo-Iranian loanword / an Indo-Iranian etymology) или «не индо-иранское заимствование» (not an Indo-Iranian loanword / not an IndoIranian etymology).

Согласившись с ведущими финно-угроведами в том, что мар.-мер. *märə — «an Indo-Iranian loanword» [Joki 1973: 280; Katz 2003: 123–1244; Holopainen 2019: 135–137], но имея в виду, что для понимания генезиса этого этнонима и для реконструкции марийско-мерянской предыстории принципиально важным является вопрос о времени (и по возможности — о месте и о причинах) этого заимствования, т. е. в первую очередь — о конкретном арийском языке-источнике, попытаемся рассмотреть перспективы такой конкретизации.

Б. Мункачи предполагал в ар. *má rya- основное значение ‘человек, мужчина’ и рассматривал его превращение в марийское самоназвание в ряду других этнонимов с таким значением как пример архаичной этнической номинации [Munkácsi 1901: 456].

Идея поддерживается в [Holopainen 2019: 135]:

«для этнонимов не является необычным развитие из слов со значением ‘человек’»

Однако именно данный тезис едва ли может быть принят, так как, во-первых, значение ‘человек’ для этого слова ни в марийском, ни в арийских языках не только не является основным, но практически не зафиксировано (см. ниже), во-вторых, предполагать здесь именование по модели «человек, люди» в противопоставление «не-людям» другой этнической принадлежности невозможно, поскольку такая модель характерна для архаичных первобытных сообществ, которыми ни арии, ни общие предки марийцев и мери к моменту заимствования или сложения данного этнонима уже, безусловно, не принадлежали.

Элемент ‘человек’ — например, в этнонимах уральских народов — может использоваться, но всегда с уточняющим прилагательным, ср. коми komi mort* ‘камский (?)5 человек; коми’, удм. udmurt *‘окраинный человек’ [Белых, Напольских 1994] или различные самоназвания селькупских групп [SölkW: 213, 219–220, 346; Хелимский 2005]. Этноним мордва, восходящий к какому-то деривату ар. *mtá — ‘смертный, человек’ (> перс. mard ‘мужчина, человек’ и др.), имеет особое происхождение и не является и никогда не был самоназванием [Напольских 2018б: 13–20]6.

Самоназвание карел-людиков и части вепсов *ľüüdi- происходит от рус. люди, которое в средневековом русском употреблении обозначало прежде всего свободных простых людей, крестьян — в отличие от князей, бояр и пр. [Срезневский 2: 91–93], следовательно, перед нами социальный термин, а не просто слово со значением ‘человек, люди’ (то же верно в отношении Deutsch < *tetā ‘(свободный вооруженный) народ’ [Kluge 2002: 193–194] и многих других подобных случаев).

Приводимая начиная с Б. Мункачи [Munkácsi 1901: 454] в финно-угроведческой литературе этимология праугорского самоназвания *mańćз (> венг. magy-ar, манс. māńśi, хант. mańť и т. д.) якобы от ар. *má nuṣ ‘человек’ [UEW: 866–867; Katz 2003: 124] вызывает небезосновательные сомнения (см. неожиданно в [Holopainen 2019: 134–135]). Во-первых, она фонетически несостоятельна: ар. *-š (др.-инд. -ṣ) в данном слове — результат сандхи из *manus, и у нас нет оснований выводить заимствование именно из фонетического варианта с *-š, но, даже если такие чудеса предполагать, совершенно непонятно, как ар. *-nuš могло дать ПУг *-ńć-.

Во-вторых, она не годится как пример возникновения этнонима из слова со значением ‘человек’: ар. *manus на самом деле было именем прародителя рода человеческого, Ману, и Б. Мункачи, в отличие от позднейших компиляторов, был абсолютно прав, предлагая для *mańćз арийский источник, близкий к др.- инд. manuja- с изначальным значением ‘рожденный от Ману’ [Munkácsi 1901: 454; KEWAI 2: 575–576]. Таким образом, если арийский этимон здесь и был, он имел бы гораздо более сложную семантику, чем просто ‘человек’.

Даже среди народов Сибири, для которых характерен в целом более архаичный социальный уклад, чем для земледельцев Восточной Европы, само названия типа ‘человек’ крайне редки и неочевидны. Сегодняшнее официальное название и, может быть, самоназвание кетов — результат советских преобразований на Севере и соответствующей смены этнической номенклатуры, причем довольно странный, поскольку кет. ket ‘человек’ имеет супплетивное множественное число ďeŋ, и в качестве обозначения сообщества скорее должно было бы употребляться втор ое слово; при этом в досоветское время в качестве аутоэтнонима сами кеты на своем языке использовали слово ostэk < рус. остяк [Ket: 36, 57, 78]7.

В какой-то мере можно говорить о старом самоназвании ‘человек, мужчина’ у северных самодийцев (нен. ńenэćʔ, эн. eńэeʔ, нган. ŋaná sa [JuSamW: 318; EnzW: 74; NganW: 168]), однако и здесь необходимы оговорки: «в отношении самих себя северные самодийцы используют данные слова по большей части в сочетании с определением ‘настоящий’ < нен. ńenȧэ ńenэćʔ > (таким образом, буквальный смысл этнонима — ‘настоящий, подлинный человек’)», кроме того, «фигурирующие в данных этнонимах определение и определяемое слово находятся, по всей вероятности, в этимологической связи», — т. е. и этимологически данный этноним означал скорее не собственно ‘человек’, а ‘настоящий, подлинный (человек)’ [Хайду 1985: 125]. Необходимо еще иметь в виду, что более распространенным самоназванием нганасан традиционно было слово ńa ‘друг, товарищ’ [NganW: 160] и обычно у северных самодийцев этническая самоидентификация была связана не с упомянутыми словами, а с родовыми названиями.

Самоназвание mari не требует никакого прилагательного, случаи мар. г. kэrэk marэ ‘горные мари’, л. olэk mari ‘луговые мари’ [TscherW: 296, 372–373, 450] применяются только для обозначения частей народа и представляют собой несомненные поздние кальки с русских терминов для западного высокого, горного и восточного низкого, лугового берегов Волги и их населения (отсюда рус. луговые люди для обозначения населения левобережья Волги и т. п.). Значений ‘человек’ (мар. jeŋ, ajδeme [TscherW: 5, 177]) или ‘мужчина’ (мар. pörjeŋ [Там же: 539]) это слово не имеет; в текстах типа ik mari kajen čoδraš pu ruaš «один мужик пошел в лес дрова рубить» [Там же: 372] имеется в виду не мужик вообще, а именно мариец. Этнонимическое значение лексемы ясно проявляется в словосочетаниях mari kalk ‘марийский народ’, mari / marla jэlme ‘марийский язык’. Для понимания истоков этнонима принципиально важно, что этим же словом (уже с необходимыми прилагательными) марийцы называют два самых близких себе по культуре и языку народа: чувашей (л. suasla mari букв. ‘татарский / татароподобный мари’, г. suas marэ ‘татарский мари’ [Там же: 640–641]) и удмуртов (oδo-mari ‘одо-мари’ [Там же: 440], где oδo- <*od- в udmurt), при этом чувашей без слова mari, видимо, никогда не называют, а удмуртов, отношения с которыми не столь близки, могли называть и просто oδo. Очевидно, объяснение этому словоупотреблению следует искать в истории слова, которое могло обозначать не этническую или не только этническую, но и социально-политическую или культурную группу.

Для понимания происхождения самоназвания марийцев важно второе значение слова mari ‘муж, супруг’ (ср. также marian βatэ ‘замужняя женщина’, maritэme βatэ ‘вдова’) [TscherW: 372–373].

Похожее развитие, когда одно слово может служить и как аутоэтноним, и для обозначения понятия ‘муж, супруг’, мне известно только для нен. χāsaβa, которое у восточных ненцев может употребляться как самоназвание, но обычно имеет значение ‘мужчина; муж’ и восходит к ПСам *kåså ‘человек, мужчина’ (< (?) *‘смертный’) [JuSamW: 173; SamW: 61; Хайду 1985: 125]. Однако аналогия неполная, поскольку χāsaβa — все-таки не основное самоназвание ненцев (см. о сложностях в связи с этим выше), а мар. mari не имеет значения ‘человек, мужчина’.

Таким образом, для мар.-мер. *märə и его предполагаемого арийского этимона следует предполагать, во-первых, дополнительное значение, обеспечившее развитие в ‘муж, супруг’ в марийском, во-вторых, возможность обозначения этим словом какой-то социальной (политической, религиозной, сословной?) группы, откуда позднее развилось собственно этнонимическое значение.

Время возможного проникновения этого слова к предкам марийцев и мери, опираясь на данные этих языков, оценить сложно, поскольку о мерянских языках информации у нас недостаточно, но, исходя из его до марийских истоков, с одной стороны, и из отсутствия параллелей за пределами марийско- мерянской группы — с другой, очень осторожно можно говорить о I тыс. до н. э. и рубеже эр, т. е. более вероятно относительно позднее заимствование из среднеиранского источника, возможно — из аланского. Район контакта с этим языком-источником вряд ли мог отстоять далеко от Среднего Поволжья.

Арийское *má rya- в индоарийском отражено в др.-инд. má rya- [KEWAI 2: 596–597].

Это слово встречается в Ригведе в описаниях Индры, Агни, Марутов как эпитет, означающий прекрасного юношу, молодого человека с красивым или украшенным телом, который может характеризоваться как воинственный (РВ III, 31:7), стремящийся к победе в соревновании колесничих (РВ VIII, 43:25), и главным его свойством является сексуальная активность и привлекательность:

«молодой мужчина, мыслью стремящийся к женщине» (РВ IV, 20:5), молодой человек, которому готова уступить, отдаться девушка (РВ III, 33:10).

Дважды появляется интересный контекст:

«юноша в своем доме» (РВ I, 91:13), «молодой мужчина, у которого есть жилье» (РВ IX, 97:18), что, возможно, отражает определенный социальный статус такого юноши.

Именно эти смыслы, видимо, стоят за словарной дефиницией ‘жених’. Один раз встречается суффигированная форма maryaká -, означающая быка, возглавлявшего стадо коров (РВ V, 2:5); вообще тема быка с коровами и жеребца постоянно присутствует в сравнениях с má rya-.

Др.-инд. má rya- нельзя рассматривать в отрыве от митан.-ар.8 marэannu (-nnu здесь хурритский суффикс), обозначавшего знать государства Митанни, военную элиту, воинов-колесничих, с которыми связывают происхождение индоарийских элементов в митаннийских памятниках и, видимо, происхождение п равящей династии Митанни (с XVI в. до н. э.), цари которой носили индоарийские имена и клялись в договорах с Египтом именами индоарийских богов [Mayrhofer 1966: 16–17, 28–29] (интересно еще значение ‘молодой воин’, которое, видимо, следует из текстов [HethitW: 322, 422]). Термин marэannu как обозначение соответствующего воинского сословия проникает из Митанни на юг и появляется также в текстах из Сиро-Палестинского региона второй половины II тыс. до н. э. (именно с этими воинскими группами можно связывать распространение в Палестине боевых колесниц, запряженных лошадьми в середине II тыс. до н. э.) и в египетских источниках (mʕrynȝ в сообщениях о сирийских походах Тутмоса III и Аменхотепа II, XV — начало XIV в. до н. э.; вплоть до описания борьбы c ливийцами и «народами моря» Мернептаха, конец XIII в. до н. э. — в последнем случае marэannu были, скорее всего, уже наемниками, но египтяне всегда отмечали захват marэannu как особенно ценных пленников). Таким образом, первоначально marэannu представляли собой социальную группу индоарийского происхождения (в их состав и в Митанни, и тем более в Палестине и в Египте, входили уже не обязательно индоарии, но происхождение термина и наличие индоариев среди marэannu не подлежат сомнению). Сам этот термин обозначал профессиональных воинов-колесничих высокого социального статуса (типологически близкого, видимо, к римским всадникам), которые составляли элиту в государствах Передней Азии в середине — второй половине II тыс. до н. э., возможно, получали за свою службу от царя землю и оружие, а позднее выступали уже как наемники [O’Callaghan 1951; Abbas 2013].

Таким образом, для индоарийского можно восстанавливать *márya- ‘(молодой) знатный воин, принадлежащий к элитному воинскому сословию; символ мужественности, неотразимый красавец, (завидный) жених’.

Более разнообразные рефлексы дает иран. *márэa-, которое развилосьв двух значениях. С одной стороны, в иранских языках имеем ав. mairya-‘коварный, обманщик, плут, предатель, негодяй’ [Bartholomae 1904: 1151–1153], откуда ср.-перс. mar- ‘злодей, преступник’, marak ‘негодяй, подлец’, — все эти отрицательные значения объясняются применением термина в зороастрийских текстах начиная с Авесты к противникам зороастризма, дэвовским созданиям [ЭСИрЯ 5: 217], что, очевидно, связано с воинств енностью арийских *má rya-, их противоположностью идее зороастрийского Священного Мира.

С другой стороны, в иранских языках имеются формы с той же суффиксацией -ka, что и в ср.-перс. marak, но, по-видимому, восходящие не к авестийской, а к другой, возможно, собственно персидской линии развития: др.-перс. marīka ‘подданный, человек из свиты’, ср.-перс. mērak ‘молодой человек, член (воинского) сообщества; любовник, жених, супруг’, перс. merag ‘молодой человек, супруг’. Особенно интересны для нас поздние формы в диалектах Центрального Ирана: mera, mere и т. п. ‘муж ’ [ЭСИрЯ 5: 217; KEWAI 2: 597]. Поскольку предполагать в марийско-мерянском прямое персидское заимствование сложно, эти данные могут быть нам полезны только в плане реконструкции семантики иранских дериватов ар. *márya-. В восточноиранских языках, откуда слово могло попасть к финно-уграм, этот термин зафиксирован, кажется, только в бактрийском: μαρηγο (< *má rэaka) ‘раб, слуга’, в афганском: mrayэ ‘раб’ и (если язык ормури считать восточноиранским) в ормури: mrik, mrig ‘слуга’ [ЭСИрЯ 5: 217; KEWAI 2: 597]. Неясным остается статус кховар maristan ‘раб’ (< *marya-sthana ‘(находящийся) в положении marya-’) [KEWAI 2: 597]: если это не заимствование, например, из афганского, дардские данные могут быть важны для праарийской реконструкции.

Очевидно, в бактрийско-афганском ареале произошло довольно тривиальное развитие ‘юноша’ → ‘слуга’ → ‘раб’, отражающее, возможно, ту же пейоративную семантику, что и ав. mairya-.

В целом ар. *márya-, видимо, было довольно специфическим термином, обозначавшим возрастной класс свободных (возможно, знатных), прежде всего (хотя и необязательно) молодых людей, объединенных в воинские сообщества, в которых они должны были совершить необходимые подвиги для получения (подтверждения) социального статуса, дающего право жениться, откуда наряду с прочими значение ‘жених, супруг’ у дериватов этой основы [ЭСИрЯ 5: 217].

Вероятно, такие объединения в арийском обществе представляли собой аналог молодежных воинских союзов в социумах, находящихся на аналогичной стадии становления политарных отношений («военная демократия»); хорошо известны подобные воинские общества, например, у индейцев прерий и т. д. В митаннийском арийском на первое место в семантике этого слова вышло значение ‘воин’ — в силу специфики положения ранних индоариев в государствах Передней Азии как лучших (первых) воинов-колесничих, военно-политической элиты. В древне индийском обществе с его формирующейся системой наследственных сословий развитие семантики пошло в направлении ‘знатный юноша, завидный жених’.

У иранцев можно предполагать скорее негативное отношение к молодежным воинским союзам — как к беспокойным и неудобным для управления сообществам (ср. взаимоотношения вождей и старейшин с молодыми лидерами воинских союзов у индейцев прерий: противостояние Красного Облака и Бешеного Коня у лакота, Черного Котла и Римского Носа у шайенов и т. п.), откуда дэвовская коннотация в авестийской традиции и пейоративное развитие семантики в бактрийском и афганском.

Учитывая такие различия в семантике, в качестве конкретного деривата ар. *má rya-, заимствованного в марийско-мерянский, можно предполагать скорее не индоарийский (там *márya- применялось исключительно к «своим», причем стоящим явно достаточно высоко на социальной лестнице), а иранский источник, который (при сохранении старой коннотации ‘жених ~ муж’) мог быть использован по отношению к враждебному воинственному населению, не подчинявшемуся сколько-нибудь организованным (по крайней мере, в глазах иранцев) политиям. Иранское (среднеиранское или аланское) происхождение этнонима, как мы предположили выше, является предпочтительным и с точки зрения возможной хронологии заимствования.

Однако слабая представленность корня в восточноиранских языках и, соответственно, отсутствие прямых параллелей в языках скифо-сарматского круга, откуда можно было бы ожидать позднее заимствование в марийско-мерянский, остается проблемой. Былое существование искомого слова в аланском, как полагали, может косвенно документироваться материалом кавказских языков: чеч., ингуш., бацб. mar (основа māre-) ‘муж’, в котором видели аланское заимствование [Joki 1973: 280]. Этот пример можно еще дополнить не приводимым в финно-угроведческой литературе сван. māre ‘мужчина, человек’ [СКавЯ: 40, 59]. Распространение слова в нахских и сванском языках — довольно типичная картина для аланизма, но отсутствие осетинской параллели все-таки значимо.

Дело осложняется еще и тем, что нахск. *mār ‘муж’ имеет параллели в даргинском (*marga ‘самец’) и лезгинских языках (*morƛ :il ‘мужчина, самец, храбрец’: таб. murgu-žvi ‘герой, храбрец’, арч. meƛle и др.) и может, таким образом, быть возведено к гипотетическому пранахско-дагестанскому *mōrŁV ‘самец, мужчина’ [NCED: 830–831], и, следовательно, рекон струкция аланского слова не имеет оснований (сван. māre в таком случае может быть заимствованием из нахского). Более того, выдви галось предположение о севернокавка зском происхождении и хурр. *mari- в *marannu — ср. урарт. marə ‘одна из социальных групп’ и ПВостК *mōrŁV ‘самец, мужчина’ с таким комментарием: «соответствия регулярны <...> обычно возводится к индоиранскому *marya ‘юноша’, однако слово является общехурритоурартским, а для этого периода трудно предполагать индоиранские заимствования» [Дьяконов, С таростин 1988: 173] (та же аргумент ация повторена в [NCED: 831]).

Понятно, что речь идет не о «регулярных соответствиях» между хурритским и урартским, а о полном совпадении основ, что скорее указывает именно на заимствование, а не на праязыковую этимологию (сохранение важного хурритского социального термина в урартском неудивительно), поэтому версию о хуррито-урартском происхождении *marэannu, конечно, всерьез принимать нельзя (см. еще обоснованные и достаточные возражения в [Wilhelm 2019: 419]). Как бы ни решать проблему ПВостК *mōrŁV (не исключаю, что его источником может быть заимствованное через хурритский и урартский митан.-ар. *má rya-), в свете этих данных реконструкция аланского прототипа для мар.-мер. märə на основе данных севернокавказских языков остается весьма проблематичной.

Тем не менее осетинскую параллель к искомому арийскому этимону предложить можно: осет. bal ‘группа, отряд, шайка, стая’: «важный термин староосетинского быта, восходящий к периоду военной демократии. Так называлась дружина или партия, отправлявшаяся в совместное военное предприятие.

Вожак такой партии назывался balxon <букв. ‘созывающий bal’>, каждый из участников — æmbal, а все предприятие — balc. Из животных термин bal применяется, насколько можно судить, преимущественно к волкам» [ИЭСОЯ 1: 233]. В. И. Абаев возводил это слово к реконструируемому им *bārya- ‘конная военная партия’ — от несохранившегося в осетинском глагола *bār- ‘ехать верхом’ (~ ав. bar ‘нести, везти’ и др. → ‘ехать верхом’), отраженного в осет. baræg ‘всадник’ (собственно, ‘несомый’: ягноб. vōra ‘всадник’ и др.) [Там же: 232–233, 236–237; ЭСИрЯ 2: 102]. Возможную связь осет. bal с иран. *bala / *bara ‘сила, сильный’ (~ др.-инд. bá la- ‘сила, мощь’) В. И. Абаев отвергал, поскольку осет. -l- < *-ry- [ИЭСОЯ 1: 233], а Дж. И. Эдельман считает, видимо, предпочтительной по сравнению с этимологией от *bār- ‘ехать верхом’: bal «может быть рефлексом * barэa- (сравн. ст.) с растяжением корневой гласной» [ЭСИрЯ 2: 66–67, 102]. Думаю, что сложное значение осет. bal трудно вывести как из ‘группа всадников’ (кроме трудностей сема тики, важно, что для передачи значения ‘всадник’ в baræg необходим суффикс -æg), так и из ‘сильный’ (этой этимологии мешает и слабая представленность данного корня в иранских языках). Зато в семантику ар. *márya- осетинский термин укладывается блестяще — вплоть до применения его к стае волков (ср. также волчий символизм в воинских традициях индейцев прерий). Фонетически bal может происходить из *márya-: -l- закономерно восходит к *-ry-, о «растяжении корневой гласной» см. выше. Следовательно, иран. *márya- может закономерно дать алан. (resp. осет.) *mal. Некоторую проблему представляет переход *m- > b-, но такой «перебой» встречается в осетинском: например, в имени персонажа нартовского эпоса Balsæg < ингуш. malχ-sag ‘солнцечеловек’, bæræg ‘заметный’ < иран. *maraka и др. [ИЭСОЯ 1: 234, 250–251].

Дополнительной причиной фонетического перехода в данном случае может быть образованное от bal частотное и важное в осетинском языке слово æmbal ‘товарищ, спутник’ < æm- (< иран. *ham- — префикс со значением совместности) + bal, т. е. изначально ‘товарищ по походному сообществу’ (ср. рус. соратник) [Там же: 135], если предполагать диссимиляцию æmbal <*am-mal. Это слово как антропоним встречается уже в Зеленчукской надписи (Πακαϑ[α]ρ φουρτ Ανπαλαν, X в.) и в рус. Анбалъ — имя ясина, слуги Андрея Боголюбского (конец XII в.) [Там же].

Таким образом, можно реконструировать доосетинское *marya- ‘воинский отряд’ (возможно, с характерной для иранских языков пейоративной коннотацией ‘шайка, стая’) > алан. *mal- > осет. bal. Переход -ry- > -l- в скифосарматских диалектах, по наблюдениям В. И. Абаева, имел место после V в. до н. э. [Абаев 1949: 214]. По-видимому, именно в середине I тыс. до н. э. словом *marya- (сохранявшим, вероятно, еще и древнее значение ‘жених, муж’ — см. выше) носители восточноиранских языков в Поволжье — языковые предки осетин — называли своих северных соседей, предков марийцев и мери, которые заимствовали этот термин, ставший их самоназванием.

Использование такого специфического термина в качестве этнонима свидетельствует об особых, вероятно не самых мирных, отношениях между иранцами и марийскомерянскими группами в Поволжье. Можно предполагать, что и в дальнейшей своей истории марийцы оставались достаточно активными в военном отношении: во всяком случае, более чем через тысячу лет пришедшие на Волгу тюрки стали называть население марийского Поволжья (прежде всего, самих марийцев) термином *čermiš ‘исполчившийся, воинственный’ (Ц-р-мис в письме хазарского кагана Иосифа, X в., чув. śarməs, тат. čirməš > рус. черемис) < тюрк. *čär ‘воевать, сражаться’ [ТТЭС 2: 439], который также служил не только этнонимом, но и обозначал определенную социальную группу — население, не подчинявшееся напрямую Волжской Булгарии и Казанскому ханству и не принимавшее ислам, игравшее роль, так сказать, «федератов» этих государств на их северных и северо-западных границах.

Именно с этим непокорным населением Российскому государству пришлось вести во второй половине XVI в., после взятия Казани, черемисские войны. Возможно, сходство семантики иранского и тюркского названий марийцев просто отражает специфическую роль предков марийцев в военно-политической истории Поволжья на протяжении полутора тысяч лет, но нельзя исключать и возможности того, что тюрк. *čermiš является калькой иран. *marya-; во всяком случае, такой параллелизм трудно считать случайным.

Владимир Владимирович Напольских. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник топонимической лаборатории, Уральский федеральный университет.Источник: Вопросы ономастики. 2024. Т. 21, № 1. С. 9–26.