Владимир Хтоний

Троян, как восточнославянское божество, известен по таким письменным источникам как "Хождении Богородицы по мукам", “Слове и откровении святых апостол”, а также по «Слову о полку Игореве». Троян также широко известен как в фольклоре разных славянских земель, так и в топонимике.

В современных исследованиях определены 5 основных направлений интерпретации антропонима Троян, а именно: исторический, мифологический, абстрактный, компилятивный и отрицательный. Учитывая мифологическое направление нашего ресурса, в дальнейшем мы будем рассматривать только мифологическое направление исследований(об остальных взглядах на этого Бога мы поговорим в следующих частях).

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 801

Мёд – Напиток, который не нуждается в представлении. С древнейших времён его знают индоевропейские народы, слагают песни о нём, гадают с помощью него и приносят его в качестве требы[1] Богам.

- Автор: Владимир Хтоний и Иван Маликов

- Просмотров: 139

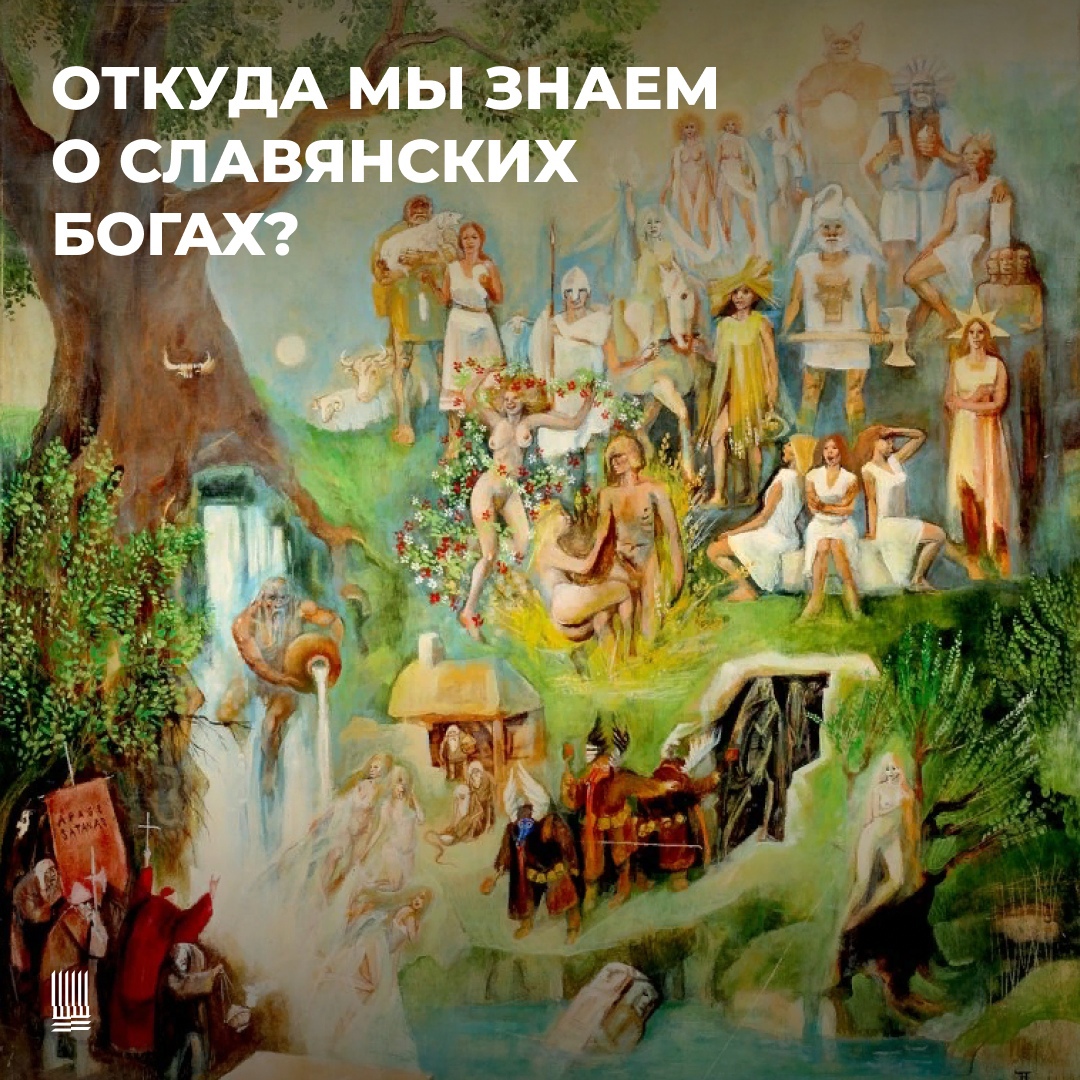

Славянские боги — составляют высший уровень религиозно-мифологической системы языческой эпохи. При наличии разнообразных «внешних» связей этот уровень в целом характеризуется особенно высокой степенью независимости и самодостаточности, наиболее обобщенным типом функций богов (магико-юридическая, военная, хозяйственно-природная), связью с официальным культом и с соответствующими организационными его формами. В ряде важных отношений этот уровень оказывается наиболее подвижным, динамичным, чутко реагирующим на внешние изменения; благодаря этим особенностям он выступал как наиболее продвинутая часть всей религиозно-мифологической системы, в которой происходили контакты между сферой сакрального и профанического и возникали новые религиозные идеи. Особенно существенно, что как раз на уровне славянских богов «мифологическое» находило себе и для себя персонифицированные и, более того, достаточно индивидуализированные формы выражения.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 237

В культуре традиционного общества архаичные представления о доле как части целого актуализировались во многих обрядах и ритуальных ситуациях. Идея распределения доли каждому реализовалась даже в ежедневном ритуале деления хлеба во время обычной трапезы в крестьянской семье. Каждый из домочадцев получал из рук хозяина кусок хлеба — свою долю от общего каравая. И все куски были разные: одному доставалась горбушка, другому — ломоть, где больше мякиша. Свою долю получали и души умерших: в Костромской губернии существовало поверье о том, что крошки, оброненные со стола, едят потерчата — души некрещеных детей; таким образом, их доля уподоблялась этим крошкам.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 366

Понятие доли, чрезвычайно важное в культурной традиции восточных славян, является неоднозначным и сложным. Первоначально оно соотносилось с индивидуальной человеческой судьбой. Согласно народным представлениям, каждый человек при рождении наделялся своей, определенной долей. Вместе с тем она осмыслялась не сама по себе, а соотносилась с понятием чего-то целого. В этом плане показательно, что само слово «доля» связано с глаголом «делить», а человеческая судьба обозначалась также словами «удел», «участь», включающими понятие части целого. Этим целым в традиционном сознании представлялось всеобщее благо — количество и качество жизни: здоровье, удача, счастье, события, наполняющие жизнь. Соотношение этих составляющих в судьбе каждого человека различно, что подтверждается, например, народной пословицей: «Слава Богу, не без доли: хлеба нету, так дети есть».

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 487

Среди богов чтимых на Киевском капище Владимира Святославовича известен Стрибог:

"... постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хърса Дажьбога, и Стрибога и Симаргла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я богы"

Также Стрибог упоминается в христианских поучениях против язычества.

Из топонимики известны названия, образованные от имени Стрибога: село Стрибожь в Новгородской губернии, Стрибоже озеро, река Стрибожская на Киевщине, село Стрибож на Житомирщине, польское местечко Strzyboga, там же речка Striboc [1].

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 414

Мифологизированными образами, как и оборотни, в традиционной культуре являлись так называемые обменыши и подмененные. Обменышем называли ребенка нечистого духа, которым подменялось человеческое дитя.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 555

1) О истории, что о начале Русской земли и создании Новгорода… (XVII в.)

Старший же сын того князя Словена Волхов, бесоугодник и чародей, лютый среди людей, тогда бесовскими ухищрениями видения творя многие, превращался в лютого зверя крокодила, и преграждал в той реке Волхове путь водный, и не покорявшихся ему одних пожирал, других, выбрасывая, топил.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 326

Одна из древних, профессия кузнеца была чрезвычайно важной в деревне. Практически каждый крестьянин не раз в году обращался в кузницу для починки сельскохозяйственного инвентаря, изготовления каких-либо предметов или утвари из металла, а также для подковывания лошадей.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 567

Термин «низшая мифология» для обозначения мифологических персонажей, с которыми мы встречаемся в фольклорных и этнографических записях ХIХ-ХХ веков, условен, так как в народных верованиях этого времени уже не было места языческим божествам, представлявшим в древности уровень «высшей мифологии». Более того, с утверждением христианства на Руси образы высших языческих божеств, входящих в пантеон, постепенно трансформировались в народном сознании в сторону снижения, приобретая черты низших духов. Вспомним, к примеру, Мокошь — божество, покровительствующее женщинам и женским занятиям, которое со временем было низведено до уровня низшего духа Мокоши, или Мокуши, связанного, однако, с прядением, как и его предшественница.

- Автор: Владимир Хтоний

- Просмотров: 640

- Высшая мифология. Сварог, Часть 2, Кузьма-Демьян

- Мифология. Оборотни и Волколаки, Часть 1, Типология Оборотней.

- Высшая мифология. Космогонические Мифы, Часть 3: Демиургическая модель сотворения мира на примере сказки о Царевне-лягушки.

- Высшая мифология. Симаргл (Семаргл), Часть 1

- Высшая мифология. Дажьбог, Часть 2, Небесный отец

Новое на сайте

- Русская профессиональная драка

- Тезисы к доктрине современного язычества

- В Москве покажут хореографическую сказку "Снегурочка"

- Хозяйка родовой усадьбы: фотография директора Центра удмуртской культуры Киясовского района Елены Белослудцевой занесена на Доску почёта Удмуртии

- В усадьбе Мерево прошли «Покровские смотрины»