Народы

Государства, народы, народности и племена

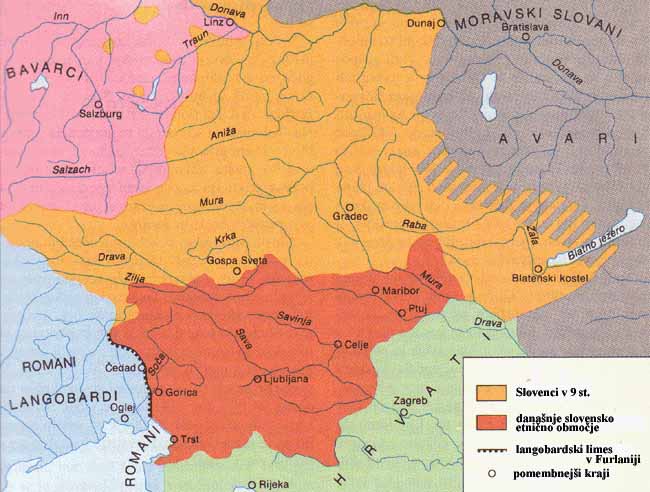

Расселение славян в Восточных Альпах

Когда лангобарды пришли в Италию в 568 или 569 году, они оставили эту территорию гигантам. Однако некоторые ломбардские поселения все еще сохранились, например, в верхнем Посавье.

- Автор: Бого Графенауэр

- Просмотров: 274

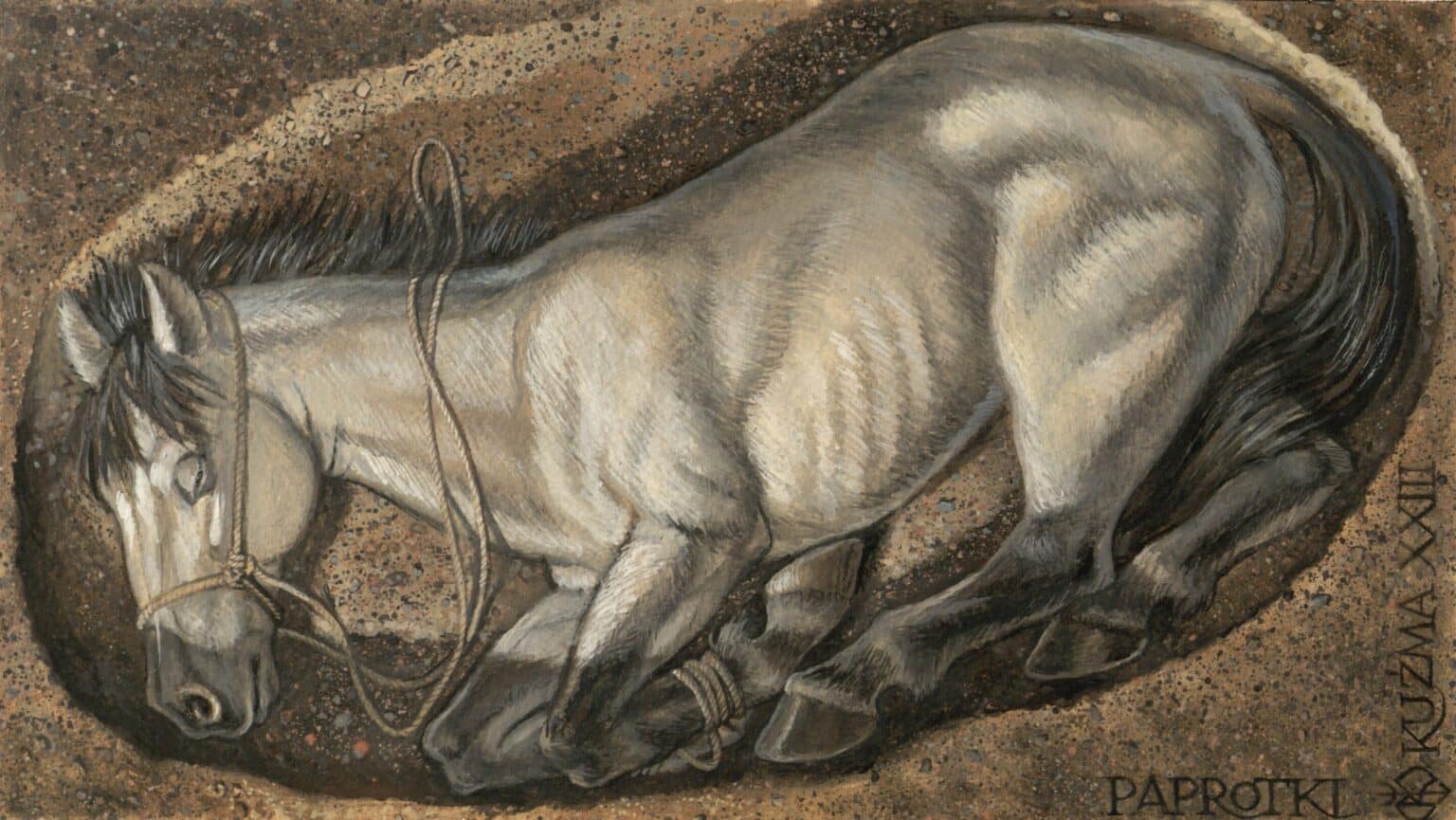

Европейские археологи засомневались, действительно ли балты эпохи викингов приносили в жертву лошадей местных пород. В поисках ответа они провели изотопный анализ сохранившихся зубов животных и нашли неожиданное доказательство демократизации таких ритуалов.

- Автор: Андрей Папиш

- Просмотров: 211

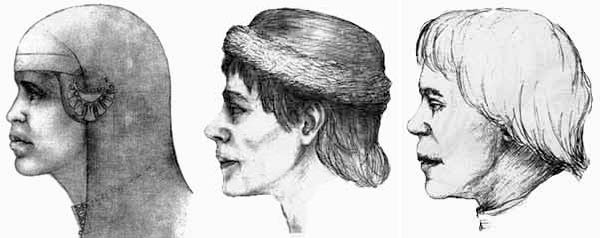

Мурома — одно из интереснейших дославянских племен Русской равнины. То самое, что дало название древнерусскому граду Мурому. И прозвание знаменитому нашему богатырю Илье Муромцу.

- Автор: неизвестен

- Просмотров: 281

Сибирь — огромная территория России, которая славится своими природными богатствами. Но помимо этого, в Сибири живут коренные народы, чья культура и обычаи уникальны.

- Автор: неизвестен

- Просмотров: 261

Хотя они и не пугали Европу своими набегами, как это когда-то делали викинги, славяне и пруссы, жившие в Прибалтике, оставались занозой в боку католической церкви даже в XIII веке. Они поклонялись силам природы, богам и поддерживали традиции тысячелетней давности.

- Автор: Йиндржих Качер

- Просмотров: 224

О проживании голяди в Западном Подмосковье свидетельствует Ипатьевская летопись. Под 1147 годом сообщается, что суздальский князь Юрий Долгорукий, претендовавший на киевский престол, пошел с войском на Новгород Великий, а черниговскому князю Святославу Ольговичу повелел воевать Смоленскую волость. Последний принял это предложение и захватил часть смоленских земель в бассейне р. Протвы, притоке Оки, заселенных голядью — "...и шед Святославъ и взя люди Голядь, верхъ Поротве..." -записал летописец (ПСРЛ, 1962, с. 339).

- Автор: В. Седов

- Просмотров: 332

Есть очень сильная версия, что современные русские пошли не от каких-то там непонятных никому «славян», а именно от германцев в лице готов, которые расселились по всей Руси вплоть до Прибалтики, Казани и Крыма почти 2 тысячи лет назад.

- Автор: неизвестен

- Просмотров: 443

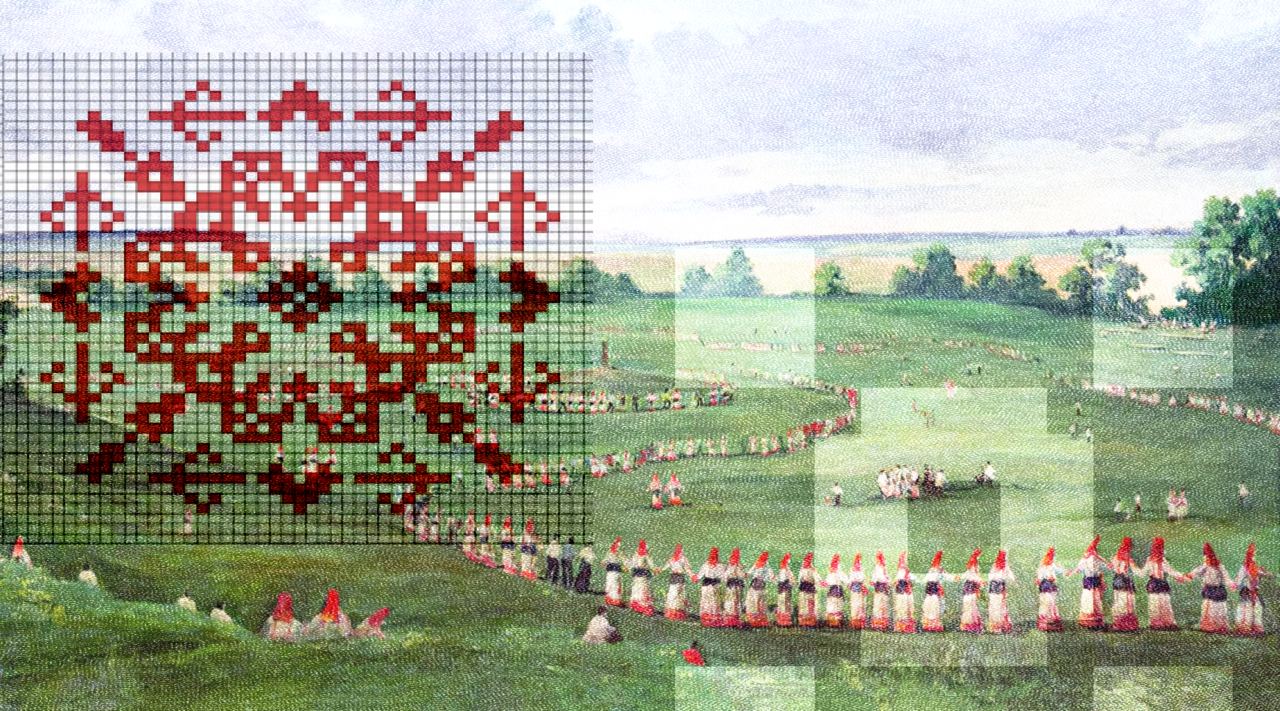

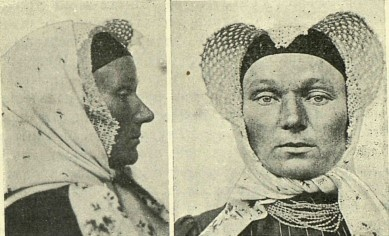

Мордовский народ — один из самых древних в нашей стране. Этнографы выделяют две основные группы — мокшу и эрзя, обе группы отличает язык, особенности национального костюма и исторические территории. По данным 2021 года, численность мордвы в России составляет 484 450 человек. Основная часть проживает в Республике Мордовии, а еще в Башкирии, Татарстане и в ряде других областей Волго-Уральского региона.

Сегодня рассказываем о том, как видели мордовцев летописцы и путешественники прошлого, что сформировало сложную и красочную систему мордовских символов и в чем состоит уникальность этой культуры.

- Автор: Виктория Ли

- Просмотров: 301

Есть в Сибири загадочный народ, затерянный в высоких в горах Восточного Саяна. Современные ученые называют его «тофалары». До 1930-х годов тофаларов официально именовали «карагасами». Сами себя они называли «тофа». Представители этого коренного народа – их насчитывается всего около 700 человек – и сегодня живут обособленно. Добраться в столицу Тофаларии, поселок Алынгджер, можно только на вертолете.

- Автор: Екатерина Варгасова

- Просмотров: 304

Так уж вышло, что у меня есть возможность регулярно видеть результаты коммерческих ДНК-тестов современных жителей Восточной Европы, сравнения их с академическими выборками "эталонных" жителей того или иного региона, собранные генетиками в экспедициях. Пожалуй, счет идет на сотни, и по итогам есть что сказать интересного по этому поводу.Тут, пожалуй, можно рассмотреть вопрос изменчивости населения Восточной Европы на макро и микроуровнях.

- Автор: неизвестен

- Просмотров: 337

- О средневековых славянах Германии

- Во что верили древние славяне? Узнайте об их древнейших верованиях и культах

- Откуда пришли славяне? Последние находки помогают понять

- Использовали ли славяне свои крепости в гнусных и прибыльных целях? Вот что говорят об этом археологи

- Что на самом деле означает термин "тюрк" — сенсационное открытие казахстанских ученых

Новое на сайте

- Русская профессиональная драка

- Тезисы к доктрине современного язычества

- В Москве покажут хореографическую сказку "Снегурочка"

- Хозяйка родовой усадьбы: фотография директора Центра удмуртской культуры Киясовского района Елены Белослудцевой занесена на Доску почёта Удмуртии

- В усадьбе Мерево прошли «Покровские смотрины»