Богумил Мурин

Вопрос о татуировках у славян – довольно проблематичная тема.

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 71

– поль. свентокш., любель., малоп. Sznurek z guzami «веревка с узлами» (Кolbuszewski, s. 176)

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 84

Типичная анти-пища, попавшая из колдовских инициационных обрядов в практики христианских мистических сект ("хлысты"):

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 233

Типичная анти-пища, попавшая из колдовских инициационных обрядов в практики христианских мистических сект ("хлысты"):

"Пророк их будто знает, кто примкнет к хлыстовству или нет. Хлысты передают, почетного человека они кормят медом, который он и отрыгает. Затем вновь приходящий вкушает этого отрыгнутого меда. Кто не может вкусить этого меда, того хлысты считают не могущим придти в их секту"

(Берман А. Г. Простонародные религиозно-мистические движения в Среднем Поволжье в XVIII – XX вв. – Чебоксары, 2008, С. 167);

- Автор: Богумил Мурин

- Просмотров: 302

А между тем тираж моей книги "Звездные мифы славян" заканчивается, в издательстве осталось 45 экз.

Кто не успеет, тот рискует не узнать)))

Для интересу — фрагмент из книги:

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 87

Изредка мне попадается информация о использовании бубнов в магической практике в славянской традиции. Попался еще один пример, хотя и скорее косвенный, позволяющий реконструировать эту практику (говорить о ее существовании вообще).

- Автор: Богумил Мурин

- Просмотров: 487

Символика ключа весьма насыщена и востребована в пространстве Храма, как сакральный атрибут Велеса. Из приводимых далее примеров из славянской этнографии можно в общих чертах увидеть, как эти ключи будут использоваться у нас.

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 78

С обычаем сжигать вещи, отмеченные печатью смерти, связано весьма любопытное и довольно распространенное гадание по дыму. Его вполне можно счесть пережитком времен кремирования славянскими племенами тел умерших, настолько оно логично вписывается в общую картину – дым от тела покойного указывает на следующего в селении мертвеца.

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 327

Часто встречаются утверждения, что оплата работы колдуна/знахаря — была без фиксированного тарифа, без денег, «по возможности» и представляла преимущественно продовольствие: пяток яиц, половинка каравая, луковица… Было и такое, поскольку продукты имели свою цену и легко могли быть пересчитаны в денежный эквивалент.

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 351

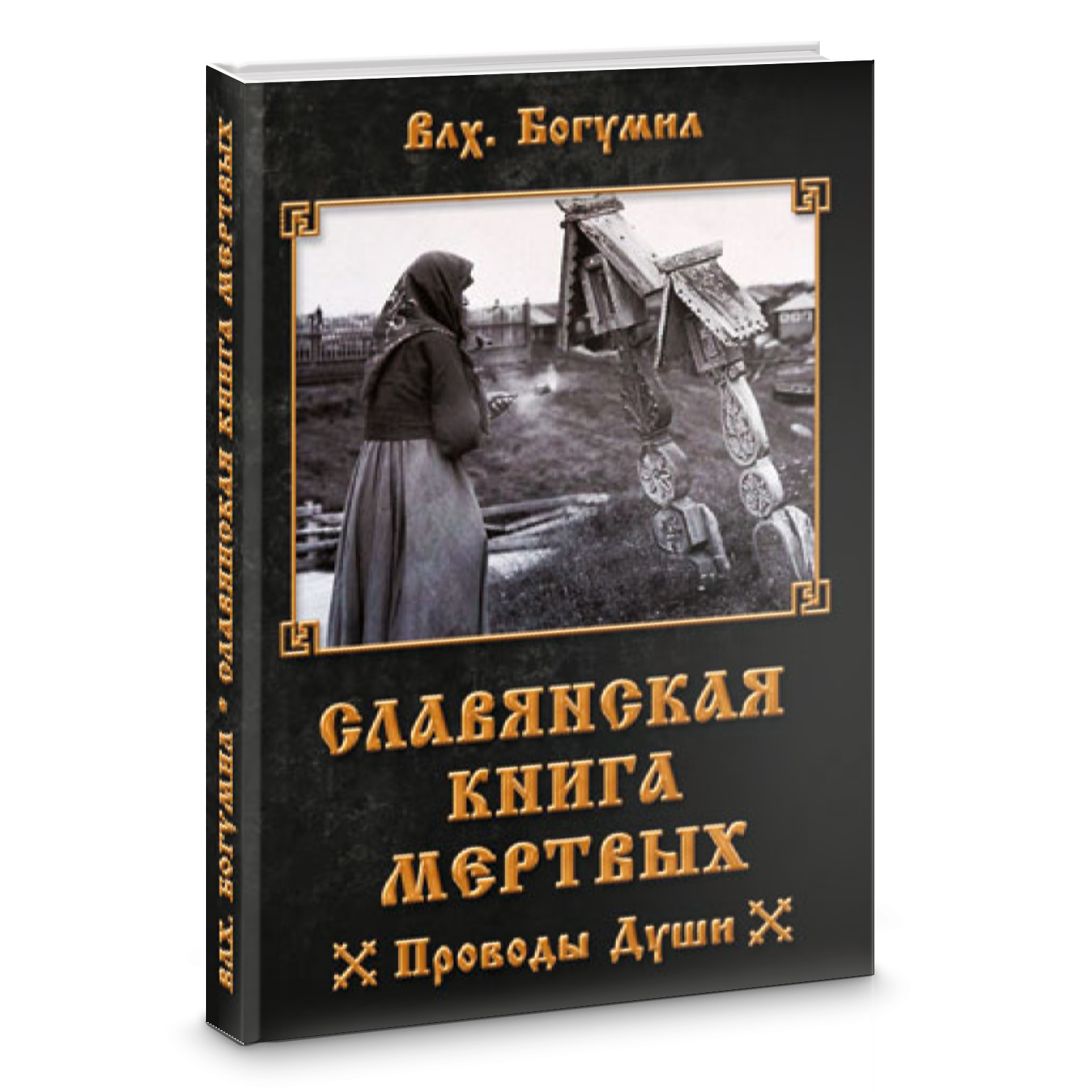

Как и когда поминали своих умерших славяне в давние времена? Как провожают душу на сорок дней? Что из этих обычаев перешло в современную похоронно-поминальную обрядность? Об этом и многом другом рассказывается в данной книге на широко этнографическом материале восточнославянской традиции. Работа предназначается исследователям в области славянских древностей, а также всем интересующимся вопросами русской народной культуры.

- Автор: Богумил Гасанов

- Просмотров: 2009

Новое на сайте

- Жительница Карелии победила на конкурсе «Лучший костюм начала XX века»

- «Неоязыческое действо с тенгрианским уклоном»: как федеральные блогеры наехали на Питрау

- Леший, Илья-пророк и Стенька Разин: в Самаре проходит выставка, посвященная фольклору

- Лейтмотивом пятого «СеноФЕСТа» стала шенкурская песня

- Хелависа: «Нам требуется утешающее заземление»